Di fronte alla scelta dei maestri della scuola Frisoun di dedicare alcuni incontri alla poesia, viene da farsi una domanda provocatoria ma necessaria: mentre nel mondo intorno a noi divampa il fuoco della violenza e al dolore e all’ingiustizia sembra non esserci riparo, è giusto occuparci di poesia? Non è un lusso egoistico, un segno di indifferenza e insensibilità?

La risposta non l’abbiamo cercata subito, non prima di avere provato a capire qualcosa di più di ciò che chiamiamo poesia. Per farlo siamo partiti da un componimento molto breve, semplice, apparentemente senza pretese, dal contenuto neppure “impegnato”: una poesia di soli due versi di Sandro Penna (1906-1976).

Io vivere vorrei addormentato

entro il dolce rumore della vita.

Se la leggiamo come una frase qualunque, di senso pratico, può sembrare il programma di uno sfaticato che non ha voglia di lavorare; in questo caso la mettiamo via e passiamo ad altro. Ma la poesia, che è un atto creativo, richiede di andare oltre il senso comune e di contribuire con una disponibilità a farsi attrarre, ad entrare nella sua sfera di risonanza. Infatti, le parole di questa poesia si potrebbero trovare in qualunque nostro discorso, senza che ci trasmettano qualche sensazione particolare, rimanendo così comuni parole senza rilievo e subito dimenticate. Ma così ci perderemmo tutto il di più che esse custodiscono e che possono regalare a chi presta un ascolto diverso da quello pratico e immediato.

Che cos’è allora che fa di questa semplice frase una poesia, cioè qualcosa che può vibrare dentro di noi e fissarsi nella memoria? Per capirlo abbiamo provato a guardarla da più vicino e, a una prima osservazione, abbiamo notato un’inversione rispetto all’ordine solito del discorso: vivere vorrei anziché vorrei vivere. Con un leggero tocco si dà risalto a vivere più che a vorrei; e su vivere cade anche il primo accento importante del verso, per cui è questa la prima parola messa in rilievo. E l’ultima è vita, non per caso: abbiamo scoperto così il cuore del significato di questa poesia. Dunque non è il volere in primo piano, che per di più è detto con delicatezza: vorrei, non voglio: un desiderio, non una pretesa.

La poesia è anche ritmo e suono. Questi due versi sono due endecasillabi (il verso più importante e più usato di tutta la lunga tradizione poetica italiana), sono cioè basati su un ritmo di 11 sillabe e 3 accenti principali. Osservando qui gli accenti abbiamo notato nel primo verso il passare dei suoni delle vocali accentate da i (vìvere) a e (vorrèi) ad a (addormentàto), cioè un progressivo allargarsi e distendersi di queste vocali, che accompagna e aiuta il significato delle parole; è un effetto ripetuto anche dal passare da parole più brevi ad una più lunga e distesa (addormentato): è come un lasciarsi andare, un’immersione. Nel secondo verso abbiamo visto che gli accenti battono due volte su o (dòlce rumòre), con un effetto di eco (-olce, –ore) che suggerisce armonia e quiete, poi torna sulla i iniziale (vìta).

Abbiamo così capito meglio che quel rumore non è un disordine, una confusione causata da urti o da voci scomposte, ma una specie di corrente vitale sotto la superficie caotica delle cose. E ci siamo resi conto che i particolari più “tecnici” della poesia (ritmo, suono delle parole, misura del verso, spesso rima, e altri ancora) non sono giochi fine a sé stessi ma contribuiscono ad intensificare ed orientare il significato delle parole. Le parole, infatti, hanno delle caratteristiche e delle potenzialità nascoste che nel parlare comune restano inerti, non si utilizzano, mentre la poesia le riscopre e le valorizza.

E se una poesia è una creazione riuscita, ritrova una forza, una vita della parola che nell’uso pratico comune non si sente e non serve: una capacità di vibrazione, di risonanza interiore che, se la sappiamo cogliere, ci giunge come un dono.

In questo la poesia recupera caratteristiche che risalgono alle forme più antiche del linguaggio (ripetizioni, rime, ritmo, musicalità, imitazione di suoni naturali, e altri mezzi simili), quando l’oralità le utilizzava per esprimersi in modo più efficace e fissarsi nella memoria, e attribuiva alle parole una forza quasi magica. Cogliere tutto questo, però, richiede ascolto ed attenzione e per farlo bisogna imporre silenzio ad altre cose e fare silenzio in sé, almeno per un poco.

Questa breve poesia, dunque, ci ha suggerito un ascolto profondo della vita, diffusa intorno a noi come una dimora comune e condivisa; uno stato di quiete e raccoglimento (addormentato) di chi forse è stanco – ha suggerito uno di noi – e desidera una tregua. Non è una fuga irresponsabile, ma il bisogno di trovare una condivisione profonda.

E l’Io iniziale, che fin qui abbiamo tralasciato? Non è un io che si impone come dominante, sarebbe in contraddizione con quanto detto prima; infatti non esprime una volontà di autoaffermazione, anzi, è piuttosto appartato (addormentato qui vuol dire anche che non si dà da fare per distinguersi ed emergere sugli altri); desidera sentirsi accolto in un grande grembo comune, la vita.

A questo punto abbiamo ripensato la domanda iniziale, lasciando ad ognuno di trovare una propria risposta.

Ci siamo poi chiesti perché la poesia si scriva in versi, andando a capo a un certo punto. C’è un’esigenza di ritmo, come si è già visto; ma è anche un modo per disporre le parole in un certo ordine di importanza e per dare una misura (più o meno regolare) alla voce e al respiro, che non devono essere casuali, così come viene: i versi sono come una partitura musicale.

Per verificarlo ci siamo serviti di un’altra brevissima, famosa poesia, di Giuseppe Ungaretti (1888-1970):

Soldati

Si sta come

d’autunno

sugli alberi

le foglie.

Bosco di Courton, luglio 1918

Come si vede non sono più endecasillabi ma versi brevissimi, praticamente di una sola parola ognuno. A un orecchio attento, però, questa poesia nasconde due settenari, che sono anch’essi versi tradizionali, dal ritmo di 7 sillabe, ma Ungaretti li rompe, li scompone e li riduce agli elementi base, per cui ogni parola risulta isolata e così portata al massimo di intensità, creando così nuova musica e nuovo ritmo rispetto alla tradizione, dando alla poesia un andamento spezzato, affannato e drammatico.

E perché, mentre nella prima edizione (1918) questa poesia comincia con: Si sta/come d’autunno ecc., poi il poeta ha cambiato con Si sta come/ d’autunno ecc.? Che differenza c’è? Con un po’ di attenzione ci siamo resi conto che l’attacco come era nella prima versione suggeriva un senso di stabilità, di fermezza (Si sta), in contrasto con il senso complessivo della poesia, che è di precarietà e insicurezza. Invece iniziare con Si sta come lascia in sospeso il discorso e quasi proteso sull’orlo di un vuoto e si intona subito con il resto della poesia. Una così piccola variazione nell’andare a capo può produrre un effetto così significativo.

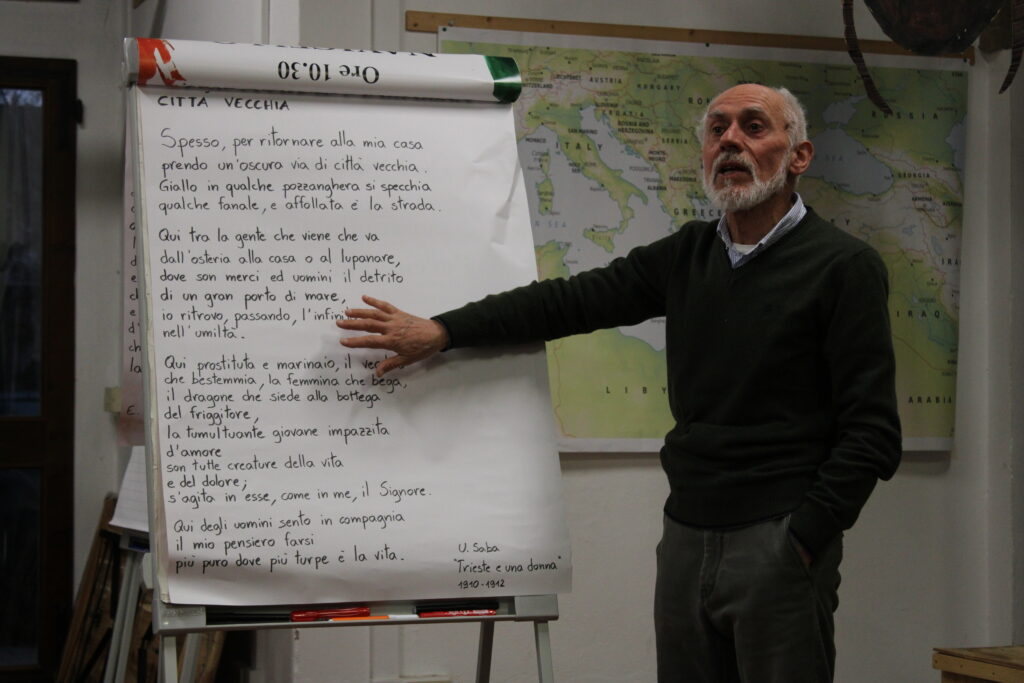

Ci siamo soffermati poi anche su poesie di altri poeti italiani del Novecento (Caproni, Saba, Montale) di cui qui non possiamo rendere conto. E siamo tornati sulla domanda iniziale; uno di noi ha richiamato addirittura la famosa questione su come si possa fare poesia “dopo Auschwitz”, suscitando varie riflessioni. C’è stato anche chi, particolarmente infervorato, ha detto che se uno ama la poesia non può fare la guerra. Ma questo forse è più un desiderio che una realtà. È già abbastanza se amare la poesia aiuta ad accrescere la nostra sensibilità e umanità.

bellissima riflessione/spiegazione sul “funzionamento” della parola poetica! Grazie Gianni!