Il guembri

È molto difficile definire la musica che scrivo e che suono. La mia musica ha le radici nel rock e i rami nella musica jazz, blues e nella cultura gnawa (che si pronuncia gnaua, proverò a descriverla fra poco). Ecco, diciamo subito la cosa più importante: la musica per me è apertura, non definizione di generi o di identità. E questo vale sia sul piano artistico che sul piano della formazione musicale.

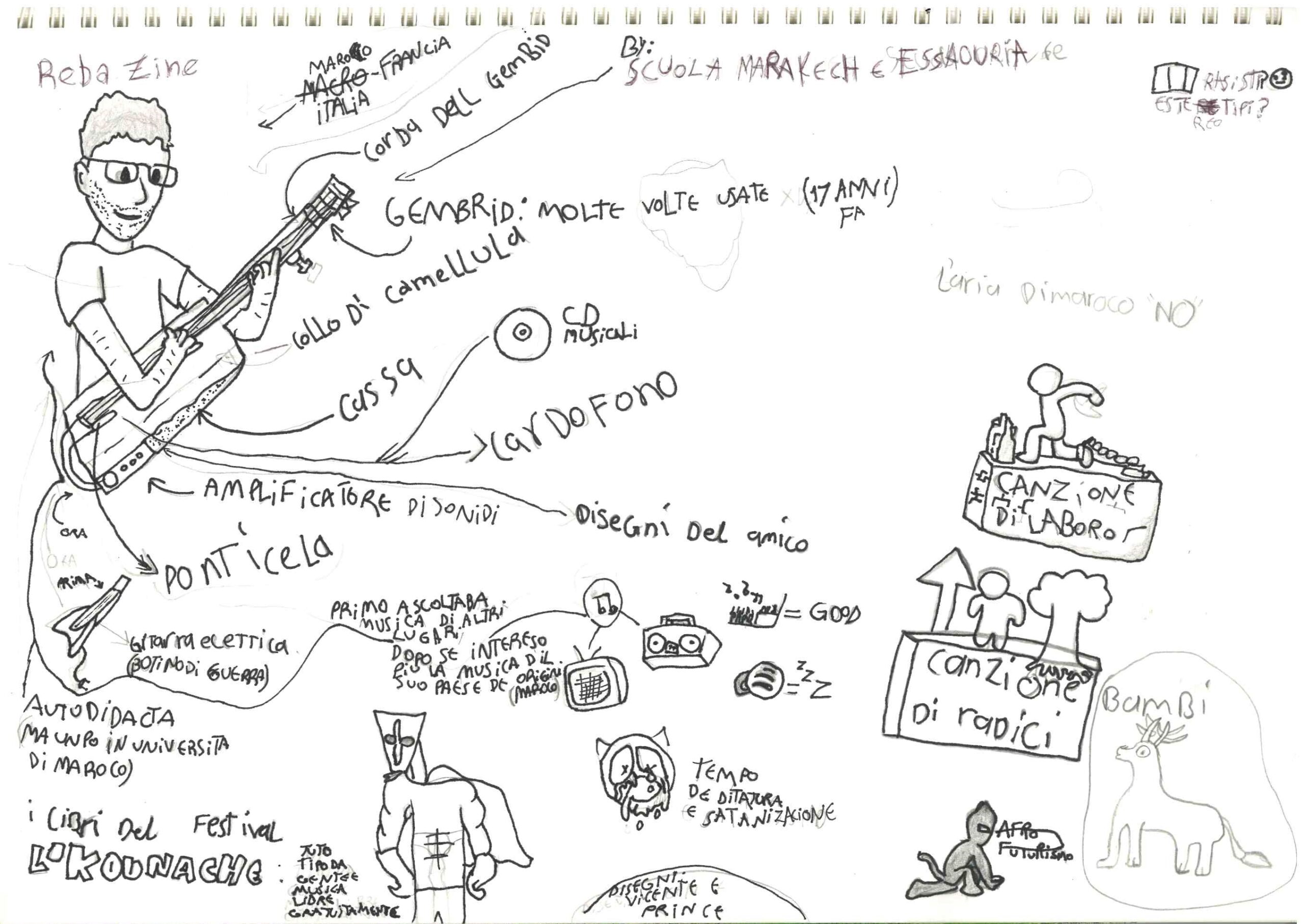

Partiamo dallo strumento che ho in mano oggi, che forse è più semplice intendersi. Il guembri (pronuncia ghembrì), conosciuto anche come sintir, è uno strumento marocchino antichissimo nato probabilmente nella fascia dell’Africa occidentale subsahariana. È una sorta di basso a tre corde con un manico senza tasti. Si suona con giri di note pentatoniche, alcune parti melodiche, ma soprattutto pattern e riff che servono a portare la musica verso andamenti ripetitivi e ipnotici. La cassa armonica è ricoperta dalla pelle del collo di cammello, le corde tradizionali, che necessitano di una lavorazione artigianale molto lunga e raffinata, sono in budello di capra o di montone. Ogni corda è costituita da un diverso numero di treccine che può variare da cinque a nove. Una lavorazione molto simile a quella dei cordofoni europei di epoca barocca.

Quando dico “antico”, intendo che l’origine del guembri affonda nella notte dei tempi. Se ne hanno notizie certe a partire dal XVI secolo ma la sua origine probabilmente è molto più antica. La sua storia e la sua identità sono strettamente intrecciate con le carovane degli schiavi che dall’Africa occidentale salivano verso il Nord Africa. Già, perché non tutti sanno che nello stesso periodo in cui ci fu il grande commercio degli schiavi diretti nelle colonie europee dell’America (si parla di circa 13milioni di persone deportate tra il 1500 e 1700) una rotta secondaria dello schiavismo nero fu quella che trasferì migliaia di persone dall’Africa occidentale nell’attuale Maghreb. Non si può comprendere la cultura gnawa separandola dallo schiavismo e dal processo di sradicamento di cui è figlia. Le popolazioni e i paesi di cui parliamo non portavano i nomi che conosciamo oggi: Guinea, Mauritania, Senegal, Mali, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Nigeria, Gambia, Burkina Faso. Tra di noi e l’origine del guembri c’è la spartizione geopolitica dell’Africa avvenuta durante il colonialismo e dopo l’indipendenza dei paesi africani, spartizione da cui sono nati quei nomi.

Sono due i principali centri marocchini della musica e della cultura gnawa dove i maestri artigiani ancora costruiscono i guembri secondo tecniche antichissime. Uno è Essaouira, città portuale affacciata sull’Atlantico e l’altro è Marrakesh, antica capitale del Marocco e crocevia delle carovane dirette verso le coste mediterranee.

Gli strumenti musicali e le loro sonorità sono sempre collegati anche al contesto materiale in cui vengono costruiti. Pensate all’origine dell’hip hop e alla differenza tra la scena dell’east coast e quella della west coast degli Stati Uniti. Nelle città americane dell’ovest (San Diego, Los Angeles, San Francisco) ci sono strade lunghissime, più grandi delle nostre autostrade, che procedono sempre diritte per centinaia di chilometri. Per questo i ragazzi montavano sulle loro macchine delle casse molto potenti e per la stessa ragione tutto il sound e la produzione musicale rap andava nella stessa direzione: bassi a manetta, ritmi potenti e marcati e rapper come Tupac o Snoop Dogg. Tutt’altro sound da quello dell’hip hop proveniente da Atlanta, Washington, New York, molto più “urbano”, quasi europeo.

Ecco, discorsi simili potrebbero essere fatti per la sonorità e le tecniche di costruzione del guembri a Marrakech, città dell’interno, e a Essaouira, città portuale. Nel primo caso, la cassa armonica è ricavata da un unico pezzo di legno, a Essaouira invece è costruita con lamine di legno attaccate, secondo una tecnica simile a quella usata per costruire le casse del pesce di cui lì si fa gran commercio.

La forma della cassa armonica del guembri secondo alcuni richiama la cassa toracica umana, la pelle che la ricopre e il cuore che ci batte dentro. Secondo altre interpretazioni evoca invece lo scafo delle navi che trasportavano gli schiavi dalla costa atlantica.

Il mio è un guembri modificato, “preparato”, come si dice nel gergo del free jazz. Tra le altre cose ho aggiunto due chiavi perché l’accordatura tradizionale ha bisogno di molto tempo e soprattutto, essendo costruito interamente con materiale naturale, reagisce molto alle temperature e all’umidità. E poi l’ho adattato per un sistema d’amplificazione. In questi anni ho sperimentato diverse possibilità sonore con un amico artigiano che lavora sui microfoni, fino a che non abbiamo trovato una soluzione, quasi prototipica, costituita da un microfono a contatto, detto “piezzo”, che usa il ponticello come conduzione. Dato che il guembri si suona anche come strumento percussivo, in questo modo ottengo un suono più pieno.

Tradizionalmente il guembri viene accompagnato dal t’bel o ganga, un grande tamburo rituale, e dal qrāqeb, nacchere di metallo dal nome onomatopeico (qualcuno dice che il loro suono ricorda lo sferragliare delle catene degli schiavi neri). Di solito le compagnie che suonano gnawa sono composte da sessione, gruppo e coro. Chi suona il qrāqeb ha il ruolo di corista, percussionista e coreografo. Nel corso del tempo mi è capitato di assistere ad alcune coreografie davvero straordinarie.

La cultura gnawa

L’origine della musica gnawa, di cui il guembri è lo strumento più caratteristico, con ogni probabilità ha una doppia identità. Da un lato è una musica legata ai culti di possessione. Originariamente le musiche gnawa si suonavano una volta all’anno, in occasione di una lunga notte rituale – la lila – nella quale persone malate, sofferenti e “possedute” venivano condotte davanti ai musicisti. Ballando e cantando insieme a loro in uno stato di trance, grazie alle parole e alle note prodotte dai musicisti, venivano liberati dagli spiriti da cui erano posseduti. Ancora pochi decenni fa la cultura gnawa era vista dalla società marocchina con sospetto, come manifestazione di ignoranza e superstizione. Nonostante ciò la codificazione del rituale è ancora molto viva, anche se adesso che ha ottenuto il titolo di Patrimonio immateriale dell’UNESCO, un riconoscimento per lo più turistico, folkloristico e quindi economico, com’è successo ad esempio per la pizzica italiana, il rischio di snaturarsi è molto alto. Ogni anno a Eassouira c’è un festival che come “la notte della taranta” del Salento richiama moltissime persone.

Il secondo nucleo originario della musica gnawa, come spiegavo all’inizio, è da rintracciare nella storia della schiavitù dell’Africa occidentale. Fu dall’incontro tra schiavi animisti e padroni musulmani di lingua berbera, che nacque quel mix incredibile che caratterizza la cultura gnawa. L’islam, in particolare la sua corrente sufi, ha quindi un ruolo centrale, ma più che di religione bisogna parlare di sincretismo religioso, un po’ come nelle culture vudù e in tutte le tradizioni legate a processi di sradicamento. Per questo nei canti gnawa troviamo storie di santi, di spiriti protettori della foresta o della caccia, ma anche storie di Mosè e della tradizione giudaica, storie sulla vergine Maria, canti sciiti e sunniti e brani animisti che nessuno capisce, con inserti di parole bambara, haussa, fulani. Un intrico incredibile di lingue e culture.

Il primo brano che vi ho suonato – Lalla Mirà o Lalla Malika – è riferito a uno spirito femminile. (QUI una delle tante versioni che è possibile trovare online). Nel pantheon degli spiriti gnawa, spiriti maschili e spiriti femminili sono più o meno in ugual numero. Prima di sottoporsi al rito catartico, la persona che sta male si reca dalla moqqadema, un’autorità femminile con il ruolo di medium, capace di fare una sorta di diagnosi, di indicare che tipo di offerta o sacrificio preliminari sono necessari e quale gruppo di musicisti è più utile per liberarsi da quel male specifico.

Prima sarebbe stato considerato sacrilego, ma oggi anche le donne iniziano a suonare il guembri. Ci sono tre ragazze molto in gamba che hanno appreso il repertorio e che viaggiano portando in giro la musica gnawa e prendendosi il loro spazio di libertà.

Dal punto di vista religioso, la gnawa è una confraternita che aderisce a Bilal, il primo muezzin dell’Islam. A volte i musulmani se lo dimenticano, ma Bilal è il più importante simbolo antirazzista dell’Islam. La storia di Bilal è bellissima e prima o poi dovrete raccontarla su Touki Bouki. Era uno schiavo nero che Maometto ha liberato e che in virtù della sua voce, particolarmente bella e potente, ricevette il privilegio di annunciare il richiamo alla preghiera. Secondo una credenza popolare ha anche curato la figlia del profeta che si era gravemente ammalata. Come in molte fiabe europee, dopo aver provato di tutto, alla fine chiamano Bilal, che oltre a cantare era anche acrobata agilissimo, e facendola ridere e ballare la guarisce dal suo male.

C’è un polpettone storico, che però è ben fatto e che vi consiglio di guardare, che racconta la fase iniziale della religione musulmana, quando Maometto venne duramente attaccato dall’aristocrazia araba. Si intitola Il messaggio, del 1976, con Anthony Quin e Irene Papas. Anche da questo film si capisce l’importanza che Bilal ha nella cultura islamica. (QUI la scena del film in cui Bilal viene investito del ruolo di muezzin.)

Nel processo di schiavitù che vi ho descritto, i popoli neri schiavizzati da musulmani arabi, forse per proteggere la loro cultura o forse come forma di protesta, si sono riconosciuti come figli di Bilal. Per avvicinarsi a Dio hanno scelto la via sufi, fondata sulla condivisione e sull’amore. La figura dello schiavo nero liberato da Maometto ha consentito loro di proteggere il patrimonio cultuale preislamico animista che si intreccia con la musica dei cacciatori, dei pescatori, la musica che serve per partorire, la musica che accompagna i riti importanti della vita.

L’abbiamo letto tante volte: il processo di schiavizzazione mira a eliminare l’identità. Ma il canto e la musica non possono essere estirpati del tutto. La forza del canto sopravvive anche quando si sradicano le persone e si separano le famiglie e riemerge molto spesso nei momenti più duri della vita, per esempio durante le fatiche del lavoro, a maggior ragione se schiavistico. È immediato fare un collegamento con la musica nera americana (anche la gnawa è “musica nera”): il jazz, ad esempio, il “negro spiritual”, il soul, il blues, da cui poi nasce il funk, fino all’hip hop. A proposito, lo sapevate che la maggior parte dei ritmi e delle percussioni che sentite nei brani hip hop vengono dalla batteria di Clyde Stubblefield, il batterista di James Brown? Come vedete, da Essaouira a James Brown il passo è breve. Capite perché ho esordito dicendo che la musica è apertura?

Formazione musicale

Dopo questo tuffo in un passato quasi ancestrale, facciamo un passo avanti. O meglio, per quanto mi riguarda, un passo indietro. Nel mio percorso di formazione musicale posso dire di essermi interessato alla musica gnawa solo da adulto, quando ho lasciato il Marocco per emigrare in Europa. Da ragazzo l’incontro con la musica è stato sotto l’impronta del rock e in particolare dell’heavy metal. Scherzando dico sempre che la chitarra elettrica è stato il miglior bottino di guerra che potessimo sottrarre ai nostri colonizzatori.

A un certo punto ho cominciato a uscire e ad andare ai concerti. Non conosco altre vie per una buona formazione musicale. Ascoltare la musica col telefonino, sul computer, è come una pizza surgelata che mettete nel microonde. Se hai fame può anche andar bene, ma ascoltare la musica a un concerto è un’altra cosa. E poi è fondamentale dare un po’ di spessore a quello che si ascolta. Avete accennato all’afrobeat. Ma l’afrobeat ha alle spalle una storia politica, una storia geografica oltre che artistica. Una storia in connessione con l’occidente, con gli Stati Uniti, con il movimento delle Black Panther, la lotta per i diritti civili, l’autoorganizzazione dei quartieri, l’esperienza della libera repubblica di Kalakuta, la comunità di Lagos autoproclamata indipendente da Fela Kuti. Una storia che ha anche dei limiti, ma con dei confini che bisogna conoscere. Una storia che l’algoritmo di Spotify non potrà mai ricostruire.

Quando sei adolescente, quando sei “giovane e ribelle”, la chitarra elettrica è uno strumento bellissimo per esprimersi, forte, graffiante, provocatorio. È chiaro che all’inizio non hai consapevolezza di ciò che vuoi, suoni quello che ti fa sentire bene, puro mimetismo, pensi che la cosa che ascolti sia la più figa e che tutti gli altri siano degli sfigati. Poi piano piano cresci e inizi ad aprirti. Solo nel tempo ho capito che Sun Ra, Jimi Hendrix, Thelonius Monk, John Coltrane, Public Enemy, Led Zeppelin e la musica gnawa possono tranquillamente convivere. A proposito di Led Zeppelin, ricordo che quando avevo 17 anni anche loro vennero a Marrakech a fare ricerca e a registrare alcuni brani insieme a musicisti gnawa, e prima di loro Frank Zappa, Leonard Cohen, Bob Marley e Jimi Hendrix.

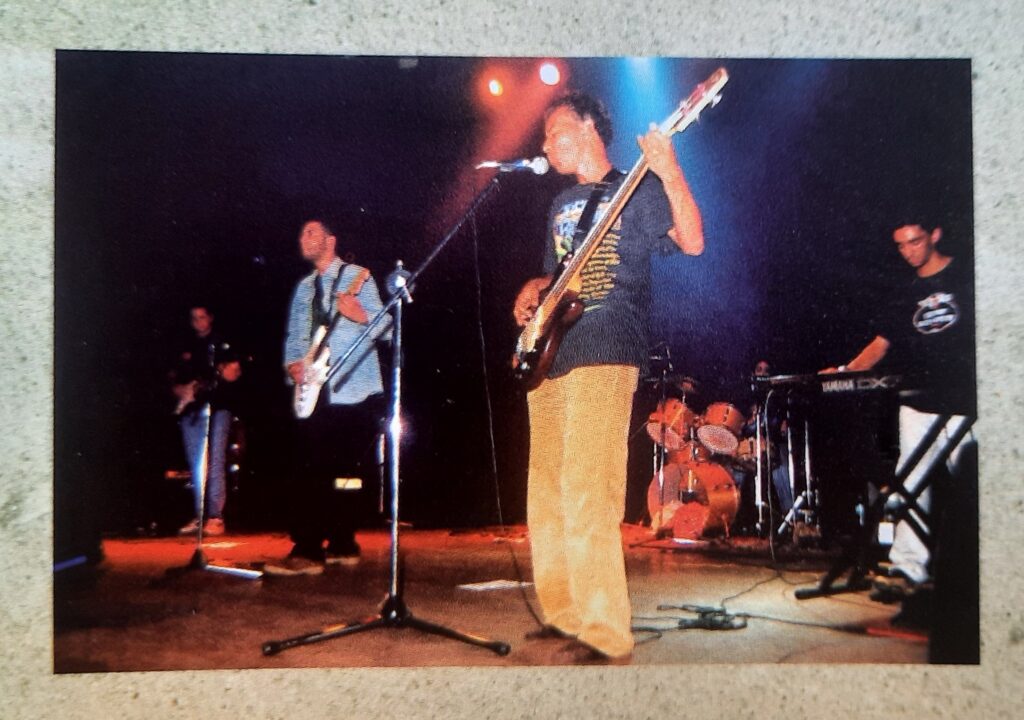

Io sono autodidatta, non ho mai studiato musica. Ho iniziato a suonare la chitarra elettrica insieme agli amici ai tempi dell’università. All’epoca c’erano due “correnti” dominanti tra i movimenti giovanili universitari, gli islamisti da una parte e i marxisti-leninisti dall’altra (e in mezzo gli sbirri del regime, che ci andavano giù pesante). Io non mi riconoscevo in nessuna delle due, per cui ho cercato una terza via attraverso la musica. Una forma di attivismo piuttosto inedita per il Marocco di quegli anni. Siamo nel 1996 e con alcuni amici costituiamo una specie di collettivo. Non parlavamo di “occupazioni” perché la situazione politica era tesa e pericolosa, ma il collettivo aveva lo scopo di trovare spazi, di affittarli o di infilarsi di straforo per organizzare concerti, portare un po’ di buon rock e richiamare altri che come noi erano alla ricerca di un’identità artistica ed estetica diversa da quelle correnti.

L’Boulevard Festival di Casablanca

Tutto è cominciato da un piccolo spazio teatrale, la Federation des Oeuvres Laïques, in cui abbiamo iniziato a organizzare concerti. Prima che arrivassimo noi, la programmazione era tutta francese: teatro francese, musica francese, cinema francese… Ma a un certo punto, grazie al fatto che nel nostro collettivo c’era anche il figlio del portinaio del teatro, Mohamed Merhari, detto Momo, che nel tempo è diventato il direttore del Boulevard Festival, siamo riusciti a inserirci nella programmazione. Attraverso di lui abbiamo iniziato a suonare o portare band che suonavano Jimi Hendrix, Deep Purple, Black Sabbath e piano piano abbiamo occupato stabilmente quel luogo.

Il nostro collettivo ha beneficiato di una congiuntura politica molto particolare. Verso la metà degli anni ’90, re Hassan II, dopo trent’anni di governo autoritario, prigioni segrete, processi sommari per dissenzienti e oppositori politici, in previsione della successione al regno del figlio Mohammed VI e in risposta a un periodo di grandi tensioni sociali puntellate da attentati terroristici, qualcosa di simile agli anni di piombo italiani, pianificò quella che si ricorda come la “transizione democratica”: promosse alcune importanti riforme politiche, allentò le maglie del controllo poliziesco e si adoperò per una sorta di pacificazione sociale.

Per chi come noi si era mosso fino ad allora in maniera semiclandestina, si aprirono spazi inaspettati. Ovviamente non si trattò di una rivoluzione e in parte questi spazi nel giro di pochi anni si sono richiusi: per citare un esempio che riguarda la musica, già nel 2003 quattordici ragazzi appassionati di rock, alcuni dei quali amici miei, vennero arrestati con l’accusa di blasfemia e satanismo e solo un movimento di pressione internazionale permise che venissero scarcerati prima di subire danni irreparabili. Fatto sta che in quel lasso di tempo, tra il ’96 e il ’99, il rapporto che le istituzioni dello stato ci riservavano lo percepivamo in questi termini: vi teniamo d’occhio, ma per ora fate pure la vostra musica.

Ecco com’è stato possibile che un evento piccolissimo, quasi clandestino, nel giro di pochi anni sia diventato il festival di musica indipendente più importante del Nord Africa. Da qualche anno si fa negli stadi di rugby (il Ruc) e di calcio (il Coc) di Casablanca. Quattro giorni di concerti gratis, gruppi sconosciuti provenienti da tutto il paese che suonano insieme a band internazionali, un concorso diviso in tre generi principali – rock, hip hop e fusion – migliaia di spettatori, ragazzi con il piercing, donne velate, ragazzini di strada e tutte le contraddizioni della società marocchina mescolate insieme, che si danno appuntamento per quattro giorni di musica diversa, “radicale”.

Per quanto mi riguarda, l’obiettivo principale non era solo quello di organizzare i concerti e recuperare i soldi necessari a coprire le spese, ma soprattutto di costruire le condizioni perché i gruppi che si esibivano partecipassero anche a masterclass, workshop, jam session. Inoltre i giorni di festival erano accompagnati da una fanzine, “Kounache”, che cercava di dare parola a tutto questo e di intrecciare le questioni che riguardavano la musica con i nodi sociali e politici che il Marocco viveva in quegli anni.

Insomma il festival è diventato un laboratorio musicale a cielo aperto e ha contribuito a far crescere l’intera infrastruttura musicale di Casablanca, una città in cui purtroppo gli spazi per suonare sono ancora pochissimi, biblioteche specializzate non esistono e non ci sono conservatori. Ovviamente non sto a dire quanto tutto questo sia stato fondamentale sul piano della mia formazione musicale e umana. E quanto L’Boulevard mi abbia fatto venire una sete di altro. Non so come definirla diversamente. Una sete che nel 1999 mi ha spinto a lasciare il Marocco per venire in Europa e ricominciare tutto da un’altra parte. Ricominciare tutto, ma con uno zaino pieno di cianfrusaglie che mi sono ancora utilissime.

Musicista, autore, documentarista, insegnante di musica, Reda Zine è nato a Casablanca nel 1977. Ha vissuto alcuni anni a Parigi dove ha fatto studi in comunicazione alla Sorbona e dove con Café Mira ha dato avvio al suo progetto di contaminazione tra musica gnawa, jazz e blues. Attualmente vive e lavora a Bologna dove ha fondato, insieme a Fabrizio Puglisi, Danilo Mineo e Brothermartino, il gruppo Fawda, con il quale ha pubblicato gli album Road to Essaouira e Abou Maye. È autore di The long road to the Hall of Fame, un documentario su Malik Farrakhan, che prima di diventare guardia del corpo dei Public Enemy è stato uno dei primi giocatori professionisti di colore di football americano, attore e attivista politico. Reda Zine fa parte del collettivo che per l’etichetta friulana Nota ha appena pubblicato Gnawa Rumi. Musica diasporica marocchina in italia.

Buongiorno a te, mi chiamo Osvaldo volevo chiederti un’informazione inerente al guembri. Come posso trovare la pelle di risonanza per il guembri. Ti ringrazio e ti mando un grande abbraccio a te e alla tua musica. Un caro saluto…. Osvaldo