Tra i posti che ho chiamato casa nelle mie vite passate ci sono Coventry, Kenilworth e Bath in Inghilterra; c’è il Cairo, dove ho vissuto quasi due anni studiando le ‘ashwaiyyat, i quartieri informali costruiti senza permessi che ospitano oltre il 60% dei cairoti; e c’è Haifa in Israele, dove ho trascorso due anni cruciali della mia vita, durante i quali mi sono sposata e ho cominciato il mio viaggio verso la maternità. A Haifa, città mista popolata da arabi e ebrei, ho anche trovato il mio primo lavoro, come insegnante di italiano presso l’Istituto Italiano di Cultura: gli studenti erano adulti che volevano imparare la lingua per turismo o perché avevano antenati italiani, ma soprattutto ragazzi che volevano venire a studiare medicina in Italia. Anche le nostre classi erano miste, con ragazzi ebrei e arabi, e per molti di loro era la prima volta che condividevano un’esperienza intensiva inter-comunità. Per noi insegnanti era un valore aggiunto contribuire a creare un clima sereno di collaborazione. Le colleghe erano quasi tutte, come me, di origine italiana e “mogli di”, con mariti compresi in un ampio spettro di situazioni identitarie: un ebreo ortodosso e diversi ebrei non-religiosi, un membro di kibbutz, un ebreo proveniente dalla Russia, due arabi cristiani, due arabi musulmani. Ci scambiavamo idee per le lezioni ma anche ricette di cucina, consigli di letture e suggerimenti per mettere in salamoia le olive, c’era affiatamento e solidarietà. Io non parlavo l’ebraico quando mi sono trasferita: a lezione di italiano, non potendo usare una lingua di mediazione, mi aiutavo con disegni, mimi, flash-cards. I ragazzi si divertivano, e senza accorgersene mentre imparavano l’italiano mi insegnavano l’ebraico, traducendo in parole tra di loro quello che cercavo di spiegare. In compenso, conoscevo l’arabo, ed ero molto contenta quando incontravamo gli amici arabi di Barak, il mio futuro marito, anche se con il mio dialetto egiziano mi dicevano ridendo che sembravo uscita da un film (l’industria filmica egiziana è famosa in tutto il Medio Oriente!). Uno dei primi giorni sono andata a fare la spesa, cercando faticosamente di identificare i prodotti decifrando come potevo l’etichetta, dato che conoscevo poco le lettere dell’alfabeto ebraico. A Barak, che al ritorno mi ha chiesto in che negozio ero stata, ho risposto trionfante che ero riuscita a leggere l’insegna, era “Suq Al-Nabi”, Il Mercato del Profeta. Per me che venivo da due anni al Cairo un nome così aveva perfettamente senso; Barak mi ha guardato perplesso, poi è scoppiato a ridere. In ebraico (così come in arabo) le vocali brevi non vengono scritte, e io avevo letto il nome del supermercato come Suq Al-Naby dove c’era effettivamente scritto Shuq Allenby, dal nome dal generale britannico alla testa della forza di spedizione egiziana in Palestina durante la Prima Guerra Mondiale.

In quel periodo Barak stava studiando al Technion, l’Università Tecnologica di Haifa, per l’abilitazione a insegnare scienze nelle scuole superiori. Lui era cresciuto in Israele, aveva la cittadinanza, ci era andato a scuola, ci aveva fatto il servizio militare; poi era venuto al Cairo a studiare arabo grazie al passaporto inglese ereditato dal papà, e lì ci eravamo incontrati. Lui lo faceva perché voleva essere in grado di comunicare con i cittadini arabi di Israele nella loro lingua: in uno stato di fatto binazionale gli sembrava assurdo che l’arabo venisse studiato solo con finalità militari o di sicurezza. Eppure, in Israele alcuni dei suoi conoscenti arabi non l’avevano presa bene: ma come, dicevano, dopo che ci avete rubato la terra ci volete rubare anche la lingua?

Io avevo studiato l’arabo perché mi stavo specializzando in Sviluppo Politico del Medio Oriente all’Università di Bologna, e in Israele ci ero andata puramente per amore, per quello che sapevo sarebbe stato un periodo limitato, ma ero curiosa. Conoscevo Israele dai libri, insegnavo Storia del Medio Oiriente all’Università affiancando la professoressa con cui stavo lavorando al dottorato: immersa da esterna in quella società piena di complicazioni, avevo l’opportunità di capirla meglio. Cercavo di osservare e ascoltare senza giudicare.

I nostri dirimpettai di pianerottolo erano una famiglia di arabi musulmani con cui intrattenevamo cordiali rapporti di vicinato; nel nostro palazzo viveva anche una famiglia russa di recente immigrazione, e una ebrea ortodossa. Mi piaceva quella commistione. Barak aveva un’amica di lunga data che apparteneva alla comunità araba originaria di Haifa rimasta anche dopo la nascita di Israele, che abitava con la famiglia vicino all’Istituto Italiano di Cultura, il che ci costringeva spesso a lunghe deviazioni a meno che non fossimo disponibili ad essere intercettati dal balcone e invitati a forza di “Ta’alu!Ta’alu!” (Salite!) a sedere a un pasto luculliano. La madre era una cuoca eccezionale, e dell’ospitalità nei nostri confronti ne faceva un punto di orgoglio: siamo tuttora in contatto e li passiamo a trovare quando ci troviamo in visita.

A dicembre 2008 è scattata l’Operazione Piombo Fuso, un attacco militare israeliano a Gaza che avrebbe dovuto agire come prevenzione per distruggere alcuni tunnel costruiti da Hamas sotto il confine; qualche giorno dopo, il cugino di Barak che era in servizio militare di stanza al confine con la Siria, in licenza per il finesettimana, non avendo il tempo di tornare a casa si era fermato da noi per la notte. Non ho chiuso occhio al pensiero del suo fucile M16 sotto il letto.

Fucili ce n’erano ovunque, imbracciati da diciottenni con nonchalance. Una ragazzina ci aveva persino appeso un portachiavi di Hello Kitty, così come facevamo noi da ragazzi con gli zainetti di scuola. La presenza militare era ovunque, una cosa considerata normale che invece io trovavo molto inquietante; era incorporata nella vita quotidiana, una parte non-negoziabile dell’esistenza della maggior parte dei cittadini di Israele, uomini e donne, per i quali il servizio militare è obbligatorio (per tre anni i ragazzi, due le ragazze, con l’eccezione dei cittadini arabi e degli ebrei ultraortodossi che per consuetudine non sono tenuti a prestarlo). L’alternativa è la reclusione: non esiste l’opzione del servizio civile. I fucili diventano così il simbolo di una situazione di allerta costante, così come i controlli di sicurezza anti-terrorismo all’ingresso di ogni supermercato, di ogni stazione ferroviaria o del bus, degli edifici pubblici. E così come la calamita che il governo aveva fatto distribuire in tutte le case da attaccare al frigorifero, ben in vista, con la lista degli oggetti da tenere pronti nella borsa di emergenza e l’indicazione di quanti secondi c’erano a disposizione dopo un’eventuale sirena di allarme per raggiungere il bunker.

Tutto questo per dire che per me è difficilissimo, emotivamente e anche intellettualmente, fare i conti con quello che sta succedendo adesso in Israele, dopo averci vissuto con la speranza piccola piccola di costruire qualche ponte almeno tra i cittadini arabi ed ebrei di Israele – cosa non ovvia.

La società israeliana al suo interno (senza nemmeno considerare quel che sta succedendo in Cisgiordania) è composita e complicata, basata su equilibri e convivenze fragili, e nel suo complesso profondamente traumatizzata, anche se ogni componente è traumatizzata in modo diverso. Il trauma degli arabi che si sono visti assorbire dallo stato ebraico diventando una minoranza non del tutto alla pari (spesso perdendo status e proprietà), il trauma degli ebrei perseguitati per secoli e culminato nella Shoah, poi i traumi delle guerre dalla fondazione dello Stato, la paura del terrorismo. Chi è traumatizzato, di fronte a uno shock che rinnova il trauma ha spesso reazioni scomposte, che sono facili da cavalcare politicamente da parte dei falchi: man mano che sono passati i decenni all’interno di Israele si è rafforzata così la convinzione che la sopravvivenza dipende dalla capacità di imporsi con la forza militare, costi quel che costi.

Il prezzo di questa convinzione è altissimo: l’allerta costante, la tensione, la rimozione delle verità scomode sull’occupazione, l’idea radicata che non c’è alternativa alla violenza, la perdita progressiva dell’empatia per chi sta dall’altra parte, il cinismo di accettare la parte del carnefice pur di non fare mai più la parte della vittima, la presunzione di poter tracciare nettamente un “noi” e un “loro” a cui attribuire un valore diverso. Lo stiamo vedendo in tutta la sua drammaticità, con tremenda impotenza e una stretta al cuore, in questi mesi di orrori a Gaza. Non è molto diversa la reazione che si è scatenata dopo anni di occupazione e disperazione dall’altra parte di quel confine che confine ancora non è.

Quando abbiamo scoperto che la nostra coppia sarebbe diventata un trio, non abbiamo avuto dubbi: per i nostri figli volevamo un futuro diverso, e abbiamo cercato altri lidi per il nostro nido. D’altronde, io non sono ebrea e nonostante fossimo regolarmente sposati la mia assicurazione sanitaria non copriva gli esami previsti in gravidanza e il parto, a cui avremmo dovuto provvedere privatamente. Forse siamo stati dei codardi, ad andarcene da un posto così difficile solo perché l’impegno per cambiare un po’ le cose sarebbe stato sfiancante e con poca speranza. Il prezzo da pagare per restare ci sembrava comunque troppo alto. Anche molte delle mie colleghe di allora negli anni se ne sono andate, ma ci sono israeliani che non hanno la fortuna di avere un passaporto estero da poter usare per migrare altrove.

Negli ultimi mesi ho ripreso i libri e i quaderni di appunti ma soprattutto ho ripreso il coraggio per raccontare di nuovo la storia del conflitto, di come si è arrivati fino a questo punto, come facevo tanti anni fa quando insegnavo all’Università. Capire non basta a risolvere nulla, ma è fondamentale. Mai ho trovato più significativo il titolo di un libro ormai classico che mi è tornato sotto mano: Benny Morris, Vittime.

***

Il 30 aprile 1956, Moshe Dayan, allora capo di stato maggiore dell’IDF, tenne un breve discorso che sarebbe diventato uno dei più famosi nella storia di Israele. Si stava rivolgendo ai partecipanti al funerale di Ro’i Rothberg, un giovane ufficiale di sicurezza del kibbutz di Nahal Oz, fondato dall’IDF nel 1951 e divenuto una comunità civile due anni dopo. Il kibbutz si trovava a poche centinaia di metri dal confine con la Striscia di Gaza, ed è uno di quelli attaccati il 7 ottobre dai miliziani di Hamas.

Rothberg era stato ucciso il giorno prima e il suo corpo era stato trascinato oltre il confine e mutilato, prima di essere restituito alle mani di Israele con l’aiuto delle Nazioni Unite. Il discorso di Dayan è diventato famosissimo, utilizzato anche in questi giorni:

Ieri mattina Ro’i è stato assassinato. Abbagliato dalla calma del mattino, non ha visto coloro che lo aspettavano in agguato sul bordo del fosso. Oggi non lanciamo accuse agli assassini. Perché dovremmo biasimarli per il loro odio bruciante nei nostri confronti? Per otto anni hanno vissuto nei campi profughi di Gaza, mentre davanti ai loro occhi abbiamo trasformato la terra e i villaggi in cui loro e i loro antenati avevano vissuto in nostra proprietà.

Non dovremmo biasimare il sangue di Roi sugli arabi di Gaza, ma su noi stessi. Come abbiamo potuto chiudere gli occhi, come abbiamo potuto ignorare il nostro destino, e la missione della nostra generazione in tutta la sua crudeltà? Abbiamo dimenticato che questo gruppo di ragazzi, che vive a Nahal Oz, sta portando sulle sue spalle le pesanti porte di Gaza, dall’altra parte della quale si accalcano centinaia di migliaia di occhi e mani che pregano per il nostro momento di debolezza, così che possano farci a pezzi – lo abbiamo dimenticato? […]

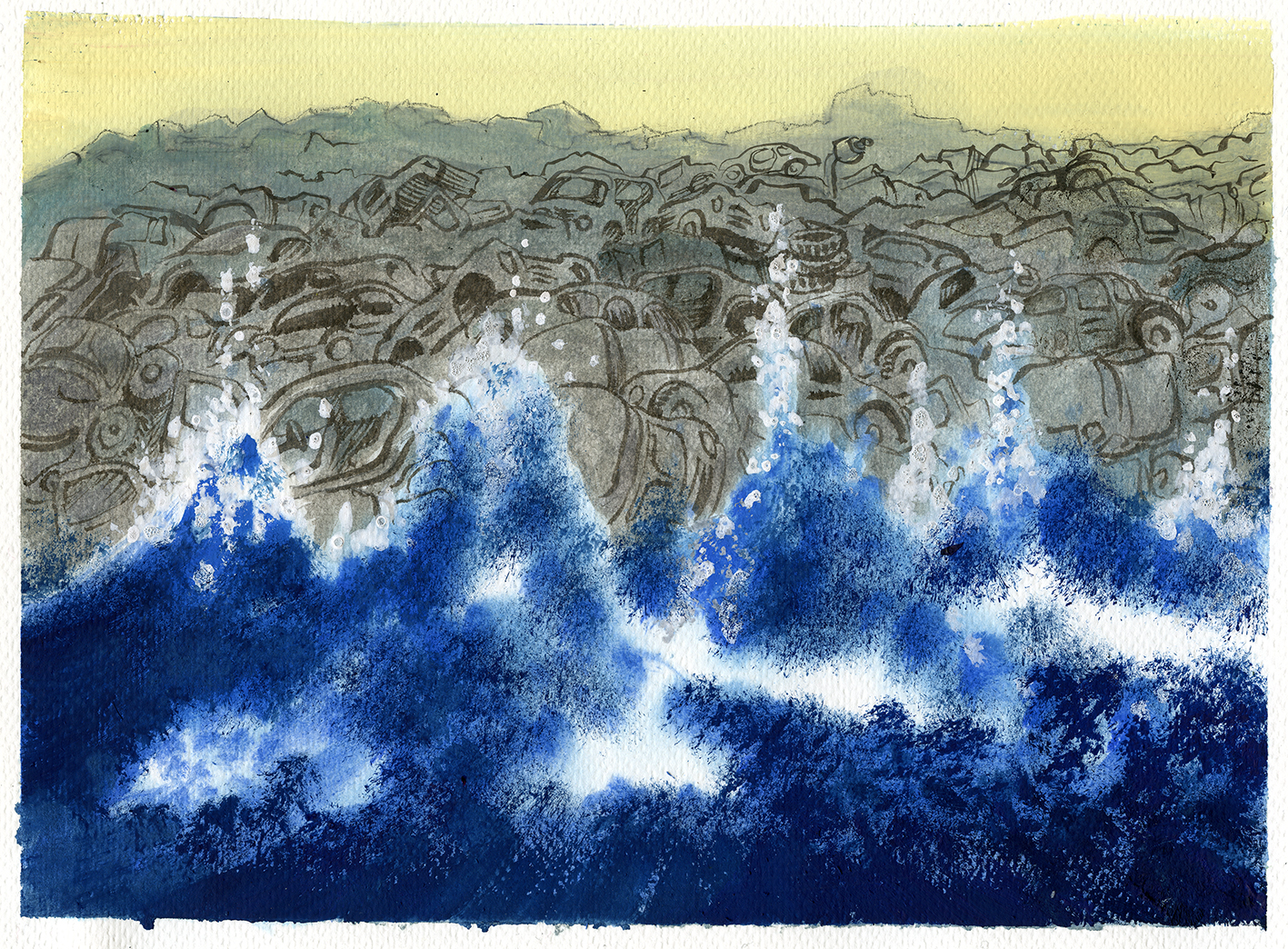

Siamo la generazione dell’insediamento; senza un elmetto d’acciaio e la bocca del cannone non saremo più in grado di piantare un albero e costruire una casa. I nostri figli non avranno una vita se non scaviamo rifugi, e senza filo spinato e mitragliatrici non saremo in grado di pavimentare strade e scavare pozzi d’acqua. Milioni di ebrei che sono stati sterminati perché non avevano terra ci guardano dalle ceneri della storia israeliana e ci ordinano di stabilirci e far risorgere una terra per il nostro popolo. Ma oltre il solco del confine si leva un oceano di odio e un desiderio di vendetta, in attesa del momento in cui la calma smusserà la nostra prontezza, del giorno in cui daremo ascolto agli ambasciatori dell’ipocrisia cospiratrice, che ci invitano a deporre le armi […]

Non arretriamo nel vedere l’odio che accompagna e riempie le vite di centinaia di migliaia di arabi che vivono intorno a noi e attendono il momento in cui potranno raggiungere il nostro sangue. Non distogliamo lo sguardo per paura che le nostre mani diventino deboli.

L’8 ottobre 2023, il presidente Isaac Herzog si è rivolto al pubblico israeliano, citando l’ultima riga del discorso di Dayan: “Questo è il destino della nostra generazione. Questa è la scelta delle nostre vite: essere pronti, armati, forti e tenaci. Perché se la spada cade dal nostro pugno, le nostre vite saranno tagliate“.