Sono nato a Liban, in Eritrea, nel 1987 e poco meno di un terzo della mia vita l’ho passato in prigione senza aver commesso alcun reato.

Dopo quattro anni di servizio militare obbligatorio ho deciso di scappare dal campo di addestramento di Barentu perché vedevo che gli anni passavano e la mia vita se ne andava via. In Eritrea funziona così: verso diciotto anni puoi essere chiamato per il servizio militare, ma non sai quando finirai. L’unica alternativa al campo militare è la prigione e a pensarci bene non c’è una grande differenza.

E così nel settembre del 2012 ho preso la decisione di scappare. Non sapevo dove mi sarei diretto. Volevo solo uscire dall’Eritrea. Appena superato il confine con il Sudan, mi sono venuti incontro alcuni militari sudanesi facendomi credere di volermi aiutare. E invece sono loro che mi hanno venduto a una banda di trafficanti.

Per prima cosa i trafficanti mi hanno messo le catene ai piedi e le hanno attaccate alle catene di altre dieci persone. Le prime due settimane le abbiamo passate così, dentro un buco vicino a Kassala. Un luogo desertico, con una temperatura altissima. Non c’erano tettoie o teloni. Ci spostavamo da un bordo all’altro del buco per prendere quel po’ di ombra che si formava. In origine probabilmente il buco era il corso di un canale che nel tempo si è seccato e che i trafficanti hanno allargato per metterci dentro i prigionieri in attesa di trasferirli in un posto più sicuro. Non era la prima volta che veniva usato come prigione. Quando siamo entrati c’erano stracci e oggetti appartenuti ad altri prigionieri. Era alto circa 2 o 3 metri. Noi eravamo in dieci, sei uomini e quattro donne.

Insieme a noi, quattro guardiani con le pistole e i kalashnikov per controllare che non scappassimo.

Ho capito subito cosa mi aspettava perché in Eritrea avevo sentito parlare di questi rapimenti. Tante persone passano dal Sinai per arrivare in Israele e molte vengono catturate dai trafficanti. Dopo due settimane in queste condizioni ci hanno caricato in macchina, abbiamo attraversato il Sudan da sud a nord e una volta arrivati vicino al Canale di Suez, nel mezzo della notte, abbiamo attraversato il Mar Rosso e siamo entrati in Sinai. Arrivati lì ci hanno venduto ad altre persone. Ho sentito quello che si dicevano i trafficanti. Parlavano di noi come se stessero commerciando bestiame. Sono rimasto imprigionato in Sinai per sette mesi.

Il lavoro dei trafficanti consiste in questo: ti tengono rinchiuso in una stanza e ti costringono a chiamare i tuoi genitori per convincerli a mandare i soldi per il tuo riscatto. Ovviamente i parenti nella maggior parte dei casi fanno di tutto per procurarsi i soldi che chiedono i trafficanti. Se necessario vendono tutto quello che hanno, case comprese. I miei genitori hanno pagato quasi 12 mila euro ma se non ci avessero liberati prima, come vi dirò tra poco, il riscatto era fissato a 50mila.

Arrivati in Sinai ci hanno portati nella stanza sotterranea di una casa, forse una cantina. Ci lasciavano tutto il tempo al buio, accendevano la luce solo quando chiamavamo casa perché i parenti ci vedessero bene. A volte ci picchiavano, a volte ci davano la scossa elettrica, a volte portavano dentro la stanza una persona ferita perché il sangue facesse paura a noi e alle nostre famiglie.

Quando siamo arrivati eravamo in dieci ma lì abbiamo trovato altre cinque persone. Tutti eritrei, uomini e donne, tutti giovani come me. Dentro la stanza non c’era niente di niente. E anche noi non potevamo muoverci perché la catena che ci legava era attaccata al muro. Il venerdì i miei carcerieri andavano a pregare e non venivano fino a sera. Era il giorno più riposante.

Non potevamo parlare perché una guardia era sempre presente. Anche per le guardie era pericoloso lasciarsi andare con i prigionieri. Se il capo fosse venuto a sapere che erano gentili con noi, probabilmente le avrebbe picchiate. Penso che avessero una legge speciale che li teneva insieme, come nella mafia.

Per sette mesi abbiamo mangiato pane e acqua. Fanno così non solo per risparmiare, ma perché hanno paura che se ti rimangono delle energie puoi ribellarti, puoi reagire, per salvarti la vita puoi arrivare a uccidere. Dopo pochi giorni in quelle condizioni invece non riuscivi più a reggerti in piedi.

Non ho mai capito dove fosse esattamente quella casa. Sono entrato bendato e sono uscito bendato. Passati sette mesi siamo stati liberati perché più di venti poliziotti egiziani erano stati uccisi in strada e il governo ha ordinato di cercare le armi dei banditi casa per casa. E così, per non essere scoperti, i trafficanti ci hanno caricati su un furgone e ci hanno abbandonati nel deserto.

Siamo stati trovati dai militari egiziani che dopo averci fatto fare tappa in due piccole prigioni del Sinai di cui non ricordo più i nomi, ci hanno condotto ad Al-Qaneter, un enorme carcere su un’isola in mezzo al Nilo, a nord del Cairo. Impossibile scappare: decine di cancelli, un ponte levatoio e coccodrilli nell’acqua. Non avevamo il permesso per entrare in Egitto, né visto, né permesso di soggiorno, e a loro non interessava che fossimo arrivati contro la nostra volontà. Eravamo clandestini e quindi dovevamo andare in galera.

Non ho mai visto un posto così. C’erano moltissime persone, tantissima confusione, lingue incomprensibili. Egiziani, siriani, marocchini, africani, ma anche indiani, cinesi, americani ed europei. Tutto il mondo in un unico edificio.

Nella mia cella c’erano otto letti a tre piani e 24 persone. Si stava abbastanza bene: avevamo un materasso, mangiavamo più o meno normalmente, c’era l’acqua corrente, un bagno in ogni cella. Nella doccia della mia cella mi sono lavato per la prima volta dopo sette mesi. Se paragonata alla prigione del Sinai, Al-Qaneter mi sembrava confortevole come un hotel.

Nel carcere di Al-Qaneter non avevo paura dei carcerieri, ma dei prigionieri vestiti di nero. Là dentro, chi indossa la divisa nera significa che deve restare in carcere per tutta la vita. Non ha niente da perdere e quindi se qualcuno lo fa arrabbiare è capace di uccidere, tanto rimarrebbe lì lo stesso. I detenuti vestiti di bianco, come me, dovevano rimanere in carcere pochi mesi, il tempo di essere rimpatriati. Chi era vestito di blu aveva condanne per cinque, sei, sette anni. E poi ce n’erano alcuni, non tanti, vestiti di rosso: quelli erano i detenuti che da lì a qualche giorno sarebbero stati uccisi, giustiziati. I condannati a morte.

Dalle 8 alle 16 potevamo stare fuori dalla cella, all’aperto. La prima settimana non uscivo mai. Ogni tanto ci provavo, ma la luce del sole era troppo forte. Per sette mesi avevo vissuto al buio, i miei capelli si erano scuriti, la mia pelle era bianchissima e i miei occhi non erano più abituati alla luce del sole.

Dopo qualche settimana ho iniziato a uscire e ho conosciuto altri detenuti cristiani. Pregavo insieme a loro, cantavo insieme a loro e piano piano siamo diventati un gruppo abbastanza numeroso. Grazie all’aiuto di un prete egiziano che entrava in carcere una volta al mese per dare conforto ai detenuti, abbiamo ottenuto dal direttore un posto in cortile per pregare insieme. Ognuno pregava nella propria lingua, io pregavo in tigrino, i ragazzi etiopi in amarico, i sudanesi in arabo. C’era addirittura un cinese che pregava nella sua lingua e un brasiliano che pregava in latino. A turno ognuno pregava nella propria lingua e gli altri dicevano amen con lui.

Dopo un po’ ho iniziato a lavorare con un signore siriano. Quando uscivamo fuori dalla cella, lui aveva trovato il modo di preparare dolci che vendeva agli altri detenuti. Per circa un mese ho lavorato alle sue dipendenze.

Proprio nel periodo in cui siamo entrati ad Al-Qaneter sono iniziate le manifestazioni contro Mohamed Morsi, il presidente in carica in quel momento, membro dei Fratelli Musulmani. Se vi ricordate voleva imporre regole religiose in tutto l’Egitto. Metà del paese era con lui, l’altra metà no. In quei giorni c’erano tante manifestazioni e molti morti per le strade. Mi sono fatto l’idea che ci abbiano messo otto mesi per liberarmi a causa di questi disordini.

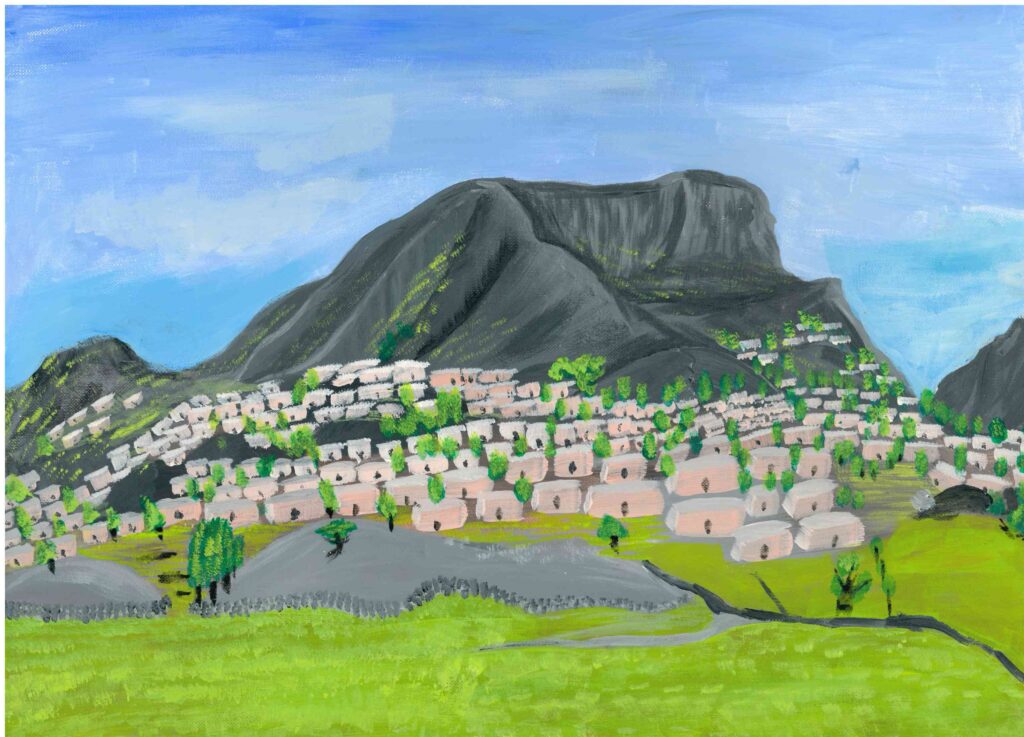

Se sono uscito è grazie all’aiuto di una signora che tutti chiamano “dottor Alghanesh”. Abita a Milano. Ha aiutato moltissimi eritrei a scappare o a uscire di prigione per tornare al proprio paese. Ed è lei che ha aiutato anche me a comprare il biglietto aereo, a contattare l’ambasciata d’Etiopia e a ottenere il documento per tornare indietro. Non in Eritrea, dove mi avrebbero arrestato, ma in Etiopia, nel campo profughi di Shimelba, nel nord del Tigray. Sono rimasto al campo di Shimelba altri cinque anni. Un’altra prigione, un’altra storia.

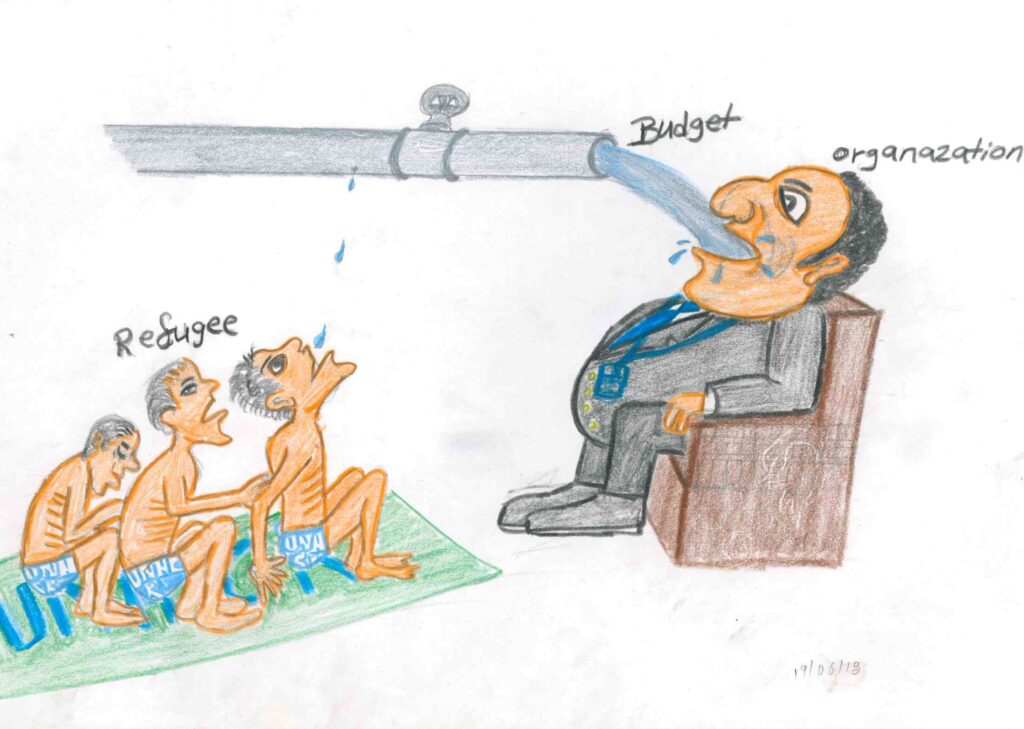

Nel suo arrivo in Italia, Tekle è stato accompagnato da Paolo Prandini, referente territoriale per i Corridoi umanitari della Caritas italiana, e da Lauretta Bulgarelli e Libero Severi, famiglia tutor dell’associazione “Anni in fuga”. Fin da subito Tekle ha comunicato moltissimo attraverso i disegni. I suoi disegni, non solo quelli che accompagnao questo articolo, tutti realizzati durante la prigionia a Il Cairo, sono indubbiamente influenzati dalle icone copte, molto diffuse in Eritrea e in Etiopia. Le icone copte hanno uno stile pittorico riconoscibilissimo. Si differenziano dalle più conosciute icone bizantine per l’essenzialità legata probabilmente ai movimenti monastici da cui sono nate. Lo stile è semplice, per certi versi ingenuo, i volti molto semplificati, gli occhi molto grandi, i colori sgargianti, piatti, senza sfumature e ombreggiature, stesi con veloci colpi di pennello.

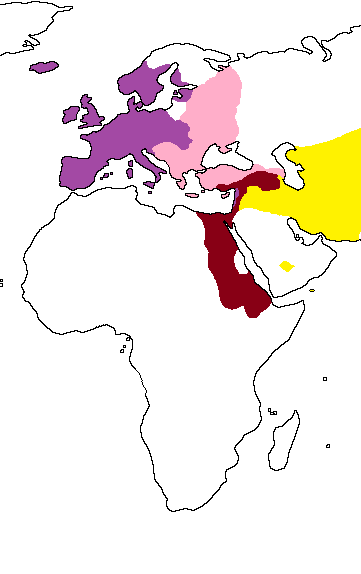

La religione copta, se si guarda la cartina qui a fianco lo si capisce bene, è uno strano, antichissimo “budello” giudaico-cristiano che dall’Egitto scende, parallelo al Mar Rosso, fino al nord dell’Etiopia, e che sopravvive fino a oggi in mezzo alla cultura tradizionale e musulmana. Una strada aperta probabilmente molti secoli prima di Cristo: Cham, figlio di Noè, è tradizionalmente considerato progenitore dei popoli lungo il Nilo e giù giù fino in Etiopia; e poi la regina di Saba, regina dell’antico regno etiope di Axum, che la leggenda vuole ammiratrice e amante del re Salmone. Per arrivare infine al cristianesimo copto vero e proprio, portato ad Alessandria d’Egitto dall’apostolo Marco nei suoi viaggi apostolici fra il 40 e il 60 d.C.

Non riuscivo a finire il racconto, tanto era ed è l’orrore provato. Giovani così provati dalla vita riescono a sperare ancora, ad avere fiducia in qualcuno? Cosa e come fare per loro? Bravi a pubblicare, spero abbiate una buona diffusione.