Dei 90 minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio del comune di Modena nel 2024, 51 provenivano dalla Tunisia. Il lavoro di chi li affianca nelle comunità per minori è uno dei più complessi e delicati tra le professioni educative (e uno dei peggio pagati e organizzati). Alessandro Tonini, amico e attivista della Scuola Frisoun, lavora come educatore in una delle comunità della provincia. (TB)

Organizzazione del lavoro sociale

Lavoro come educatore in una comunità residenziale per minori. Faccio questo lavoro da quasi quattro anni. I minori che prendiamo in carico sono ragazzini allontanati dalle famiglie, per decisione del tribunale, a causa delle negligenze o degli abusi subiti, oppure i cosiddetti minori stranieri non accompagnati. La comunità è nata e si è strutturata intorno alla prima tipologia di ragazzi, ma negli ultimi anni ha virato verso la seconda. Non per scelta, ma per gli affidamenti che via via ci arrivavano dall’area minori dei servizi sociali.

Le gioie e i dolori di un lavoro educativo come il mio sono tutti personali. È alquanto difficile vedere quegli elementi di gratificazione che ci si aspetta normalmente dal lavoro. Stipendio basso, lavoro sui turni, tensioni costanti e di conseguenza forte esposizione al rischio di burn out. Il lavoro educativo richiede anche una certa dose di vocazione. Ma la vocazione è pericolosa, va maneggiata con cura perché è in gran parte nutrita dagli affetti profondi e gli affetti non si governano del tutto. Sono contorti, scivolosi, ti espongono a molti rischi.

Sotto la colonna “dolori”, aggiungo il fatto che è un lavoro sminuzzato tra tante figure diverse ed è spesso difficile avere una visione d’insieme. La catena di montaggio in ambito educativo non funziona. Le occasioni per comunicare tra figure diverse che si occupano dello stesso ragazzo sono poche, formalizzate, un po’ ritualistiche, di conseguenza si fa fatica ad avere quella visione d’insieme e integrata necessaria al benessere di ragazzi che tendono alla disintegrazione.

Quando ho iniziato a lavorare, quattro anni fa, era presente un solo ragazzo straniero, un pakistano intorno al quale era stato costruito un progetto solido e a lungo termine. I servizi del territorio interagivano di frequente con noi, si occupavano direttamente e per così dire in prima persona delle questioni burocratiche, della scadenza dei documenti, di verificare che si arrivasse in tempo al rinnovo del permesso di soggiorno. Negli incontri di rete, era spesso presente un operatore del servizio inviante. Da allora e sempre più frequentemente i servizi pubblici delegano quasi tutto agli operatori delle associazioni a cui è stato appaltato il servizio.

Dopo quel primo ragazzo hanno incominciato ad arrivare tanti altri minori stranieri: pakistani, centro e nord africani, e soprattutto tunisini. Ragazzi che talvolta hanno avuto una presa in carico molto breve e senza più la partecipazione diretta dei servizi invianti. Men che meno lo sforzo da parte loro di tentare di costruire, al compimento del diciottesimo anno, quello che viene definito il “proseguimento amministrativo”, ovvero la possibilità di seguire il ragazzo dopo il compimento della maggiore età. Il che significa che a diciotto anni, se non prima, si devono arrangiare. E arrangiarsi a quell’età, trovare casa e lavoro, magari senza i documenti del tutto in ordine, è cosa praticamente impossibile. Che strada prendano alcuni di questi ragazzi una volta usciti dalle comunità di accoglienza è facile immaginarlo.

La scuola democratica

Anche gli inserimenti a scuola dei minori stranieri neoarrivati sono diventati via via sempre più complicati e francamente anche un po’ “inquietanti”. Se hanno meno di sedici anni non si possono inviare alla scuola media del Cpia, il Centro per l’istruzione degli adulti.

Al tempo stesso i dirigenti scolastici a volte rifiutano inserimenti in corso d’anno di ragazzini ancora in età dell’obbligo, adducendo motivazioni linguistiche o perché dichiarano di non avere posti disponibili nelle classi.

Gli enti di formazione professionale, dove si fanno corsi per operatori meccanici, piuttosto che per addetti al punto vendita, stanno diventando sempre più selettivi. I test linguistici che sottopongono a ragazzi appena arrivati non sono quasi mai alla loro portata.

Ora, io comprendo che stiamo parlando di ragazzi in grado di mettere in grossa difficoltà le scuole che li accolgono, ma lo sforzo di immaginare soluzioni ragionevoli ed efficaci bisogna che iniziamo a farlo tutti, servizi, scuole e comunità d’accoglienza. Che questi giovani rimangano mesi e mesi chiusi in struttura a farsi venire le piaghe da decubito, sprecando tempo, intelligenza e vitalità, non giova proprio a nessuno.

I tunisini

Non voglio tratteggiare un identikit sociologico del minore tunisino perché ho una casistica troppo ristretta. Posso solo dire che i tunisini rappresentano la maggioranza degli invii che abbiamo ricevuto negli ultimi anni e che solitamente arrivano intorno ai 16-17 anni. Questo significa che nel loro paese hanno ricevuto un’educazione e un’inculturazione che li ha adultizzati rapidamente. Sono generalmente di estrazione sociale piccolo borghese o proletaria. Anche quelli che dichiarano di essere andati a scuola, hanno tutti già lavorato. Sono di solito i fratelli maggiori di famiglie il cui nucleo è fragile anche perché composto da diversi fratelli e sorelle e in cui spesso il papà è malato o disoccupato. Di conseguenza subiscono la pressione, che loro stessi verbalizzano, a migliorare la propria vita aprendosi possibilità che in Tunisia sarebbero loro precluse e a migliorare quella della propria famiglia mandando a casa le rimesse del proprio lavoro. Mentre le possibilità che si aspettano dall’Italia sono vaghe, nutrite di fantasie e immaginari di riscatto, la pressione del bisogno di cominciare a lavorare per aiutare a casa è molto più materiale, molto più legata al principio di realtà.

Che ci siano delle reti, informali e improvvisate, ma con un loro codice e delle prassi correnti lo si capisce dal fatto che spesso i ragazzi che arrivano sanno già presso quale Questura conviene dichiararsi. A volte arrivano anche con il nome di una struttura o di un educatore sulla bocca. È naturale, senza per forza pensare a reti criminali, che arrivino con dei riferimenti precisi, ricevuti prima della partenza o durante il viaggio da amici, parenti, persone già presenti in Italia. Reti costruite sulle piste tracciate da quelli che fanno da battistrada. Arrivano per primi, perlustrano, lavoricchiano per un po’ e poi tornano a casa.

La Tunisia è vicina! I ragazzi che raggiungono un certo livello di stabilità e di indipendenza economica, desiderano avviare una sorta di pendolarismo internazionale. Vanno a trovare la famiglia e gli amici, rientrano in Italia a lavorare un altro po’ per poi tornare in Tunisia appena possono.

Comportamenti devianti

Non ho difficoltà a ipotizzare che certi comportamenti devianti che portano a risolvere per vie illegali una cosa che non si riesce a risolvere legalmente, come la mancanza di un reddito, siano fortemente attrattivi per un ragazzo che viene da un contesto di sottoproletariato, con genitori che fanno lavoretti in nero e campano alla giornata. Quando nessuna delle persone con cui ti interfacci riesce a farti intendere che davanti a te hai una prospettiva di formazione, di lavoro, di inserimento in una società disposta ad accettarti, è inevitabile che ti sorga l’idea di poter rimediare a questo vuoto in qualsiasi modo, lecito o no.

Ma a conti fatti non darei troppo peso a questo fattore. Più semplicemente, senza voler fare il sociologo dell’età evolutiva, nella vita di chiunque, a sedici, diciassette anni c’è il picco degli atteggiamenti criminaloidi e devianti. Se io ho vissuto nel roast beef per tutta la vita, sarà deviante fumare una canna. Se ho sperimentato fin dall’infanzia contesti di vita duri e violenti, la mia tendenza a prendere strade oggettivamente più pericolose, non semplicemente trasgressive, si sposta proporzionalmente più avanti.

Noto poi un atteggiamento ambivalente nei confronti della polizia. Secondo me in molti casi non capiscono bene come funziona l’ordine pubblico in Italia. Quando sono troppo astratti e dilazionati, sottovalutano i rischi dei loro comportamenti. Il pericolo di incontrare una pattuglia in strada gli è molto chiaro, ma quello di essere segnalati da un cittadino che fa una telefonata ai carabinieri o di essere ripresi da una telecamera della municipale, molto meno.

Nei gruppi misti i ragazzi tunisini trovano poi una ragione in più per sottovalutare i rischi della loro condotta, perché se un ragazzo italiano fa una cavolata, è più difficile che scatti una denuncia e se scatta è più probabile che venga archiviata. Se parliamo di piccoli reati, difficilmente ci saranno grandi conseguenze. La stessa cosa non si può dire per i minori stranieri. Nel loro caso anche una denuncia per una piccola infrazione può creare un intoppo pesante nel percorso di integrazione. Una denuncia, che non ha conseguenze immediate, rimane a covare sotto la cenere dei tribunali e al momento giusto si ripresenta, magari quando il tuo percorso di integrazione ha iniziato a ingranare: la questura blocca la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno, il servizio decide di non investire risorse su di te, il datore di lavoro non ti rinnova il contratto…

Educazione della strada

In strada si creano a volte interazioni interessanti con i gruppi dei più grandi, i quali si assumono un ruolo guida nei confronti dei più giovani. Si incontrano, si riconoscono, creano una coesione fondata su favori e complicità. Una rete facile da formare quanto labile. Basta una cazzata e sei fuori.

Uno di loro, volendomi descrivere una caratteristica della Tunisia che non ha trovato in Italia, ha detto proprio così: “Noi tunisini ci mettiamo sempre in mezzo. Se sono in strada e osservo qualcosa di strano, voglio subito entrarci anch’io. Nel bene e nel male. È una rissa? Mi metto in mezzo. È una persona che ha fame e non ha i soldi? Gli compro un panino”. Le due cose stanno insieme.

Con questo tipo di coesione spontanea, con i rapporti autentici e non formali di deferenza nei confronti dei più grandi, con il modo molto efficace di usare social e infrastrutture telematiche, questa allenata capacità di crearsi una rete in strada viene di molto amplificata. Una rete che non ha necessariamente caratteristiche devianti o criminali. Ma se inserisci qualcosa lì dentro, quella cosa poi circola con una certa efficienza. E allora se c’è, come c’è, una forte domanda di stupefacenti, diventano abili galoppini della diffusione. Ma anche se non ci fossero in ballo il fumo o la droga, la rete ci sarebbe lo stesso.

I ragazzi ci guardano

Non vorrei dare l’impressione di sparare sentenze e di distribuire colpe e condanne, ma in generale trovo sintomatico il tenore un po’ fatalistico dei discorsi che sento fare a tanti operatori del pubblico e del privato sociale intorno a questi ragazzi. Sempre più spesso mi capita di sentir dire che “loro sanno già cosa fare, che si arrangeranno, che è importante non assecondare atteggiamenti parassitari e assistenzialistici”. Come se solo mettendoli in una situazione di difficoltà i ragazzi si ingegneranno e tireranno fuori risorse nascoste.

Un altro pensiero, a volte fondato a volte un po’ “magico”, che gli operatori si fanno per cercare di acclimatarsi in una situazione obiettivamente frustrante è che i ragazzi hanno sicuramente delle risorse sul territorio, uno zio nascosto che li aiuterà a trovare un posto in cantiere, un amico che li ospiterà una volta usciti dalla comunità.

Molti problemi nascono dalla discrasia tra quelli che loro avvertono come bisogni impellenti e la scala di priorità del servizio e delle strutture di accoglienza. Priorità che loro faticano a comprendere: mangiare solo pietanze prestabilite, mancanza di denaro per gli acquisti personali, ritiro del cellulare, orari stabiliti per dormire…

Questa distanza genera talvolta un altro dei discorsi un po’ ideologici che mi capita di sentire in bocca a colleghi o operatori pubblici, discorsi che hanno un fondo di verità ma che rischiano di diventare una giustificazione per non tentare di modulare minimamente la risposta alla domanda: “Questi ragazzi sono furbi, si appoggiano finché gli conviene, sanno quello che vogliono, non hanno bisogni educativi!”. È vero che in molti casi la comunità educativa non è una struttura nata per loro, ma pensare che un diciassettenne, migrante, che si è appena separato dai genitori, dai fratelli, dai nonni, che in ogni istante della giornata rischia di combinare qualche cavolata senza neanche accorgersene… che un giovane che si trovi in questa condizione non abbia dei bisogni educativi mi sembra francamente lunare pensarlo.

(Dichiarazioni raccolte da Giorgia Ansaloni.)

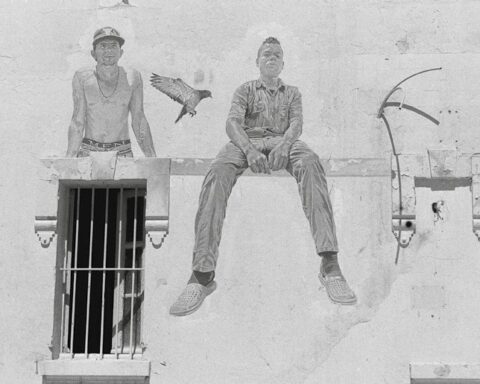

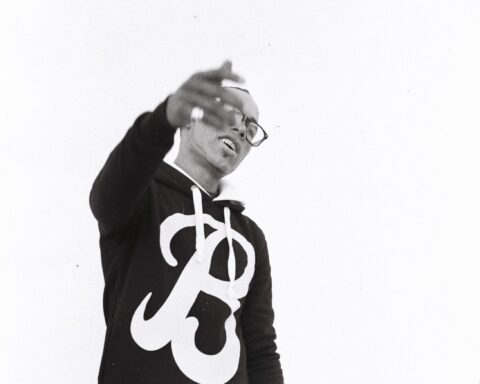

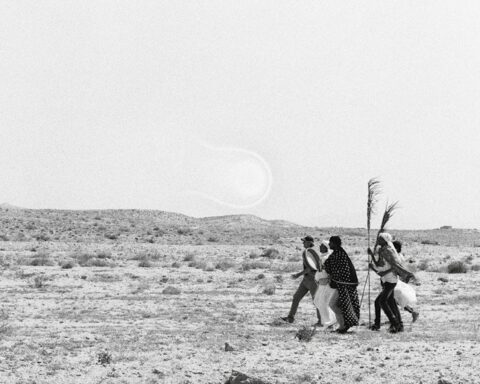

Fotografie di Fakhri El Ghezal. Questo articolo fa parte di un numero speciale di Touki Bouki pubblicato nel dicembre del 2024. 32 pagine di storie di vita, analisi, fotografie, illustrazioni e cartine geografiche interamente dedicate alla Tunisia. Chi volesse riceverne una copia cartacea (fino a esaurimento copie) può farne richiesta, con un piccola donazione, scrivendo a redazione.toukibouki@gmail.com.