Quando nel 1991 uscì il libro di Salah Methnani, Immigrato, scritto con Mario Fortunato, in Italia per la prima volta diventava accessibile, in una forma a metà tra l’autobiografia e l’inchiesta sociologica, l’esperienza dell’immigrazione tunisina. Il racconto è una sorta di diario di un vagabondaggio del giovane protagonista tra la Tunisia e l’Italia, la storia di un’irrequietezza che non trova posto, di un continuo spostamento dal sud al nord fra le città italiane fino a un volontario ritorno in Tunisia. In quale Italia arrivava Salah Methnani? Quella della prima manifestazione antirazzista in Italia nel 1989 dopo l’omicidio a Villa Literno di Jerry Masslo: una manifestazione in cui i protagonisti furono gli invisibili – sino ad allora – braccianti sfruttati nelle campagne meridionali da imprenditori agricoli e reti criminali. E l’Italia della Legge Martelli del 1990 che per la prima volta disciplinava la condizione giuridica del migrante e del richiedente asilo introducendo però al contempo istituti come l’espulsione e le quote di ingresso senza vere misure di “integrazione” dei migranti né di tutela dei lavoratori sfruttati.

In questo viaggio verso nord Salah scopre gli inganni dell’Occidente sperimentando quello che Abdelmalek Sayad – importante sociologo delle migrazioni – chiamerà il passaggio dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato in cui ogni migrante continua a muoversi.

In Tunisia circa in quegli stessi anni – nel 1987 – Zine Al-Abidine Ben Ali sale al potere deponendo in un colpo di stato senza spargimenti di sangue il padre dell’indipendenza Habib Burghiba, il cui governo pieno di promesse di modernizzazione, compiute in parte sul piano dell’ordinamento civile del paese, non aveva saputo però dare risposte economiche ai ceti popolari – e soprattutto ai giovani disoccupati delle aree interne – né era riuscito per la sua rigidità a normalizzare una dialettica politica con il movimento islamista conservatore che conosciamo oggi come Ennahda (Rinascita) provocando la sua radicalizzazione fino al rischio di una guerra civile.

Perché il giovane Salah Methnani lascia la Tunisia proprio quando Ben Ali sale al governo promettendo democrazia, riforme politiche e sociali?

Sono passati gli anni, diversi governi si sono succeduti su entrambe le rive del Mediterraneo, nuove leggi sull’immigrazione sono entrate in vigore e le promesse di uno sviluppo equo e di democrazia sono sempre state tradite.

Ben Ali è stato rovesciato da una rivoluzione, quella del 2011, che ha prodotto speranze in tutto il mondo arabo e ha diffuso le rivolte dalla Tunisia all’Egitto, passando per la Libia, l’Algeria, il Marocco. Nel corso del tempo si sono formate nuove comunità tunisine nelle diaspore. Ancora ci chiediamo: perché emigrano? Ma non ci spieghiamo la transizione continuamente ripetuta fra illusioni e sofferenze di un’esperienza migratoria che ci riguarda anche quando noi siamo fermi e vediamo partire, arrivare, transitare, cercare stabilità e possibilità. Dopo Ben Ali si sono avvicendati tentativi di governi democratici pluralisti dalle molte anime, comprese quelle delle formazioni islamiste, il varo di una nuova Costituzione e una serie di attentati terroristici e di assassini politici che hanno destabilizzato un paese in profonda crisi economica. Crisi da cui è emerso l’outsider – rispetto ai partiti tradizionali – Kaïs Saïed eletto presidente della repubblica nel 2019 e rieletto nel 2024 in un clima politico nuovamente segnato, come per inevitabile inerzia, da repressione del dissenso politico, manipolazione del sistema elettorale, accentramento del potere nelle mani del governo e del suo presidente, corruzione e infine da un ulteriore deterioramento delle condizioni economiche del paese che ha toccato anche le classi medie.

Salah Methnani intanto è diventato un giornalista Rai e ha continuato a fare inchieste e a seguire le rotte delle migrazioni da tutto il mondo arabo, segno che questa domanda anche per chi l’emigrazione la intraprende rimane un interrogativo esistenziale aperto.

Chi emigra oggi dalla Tunisia? Emigrano i ragazzini che abbandonano la scuola che abitano nei quartieri popolari delle grandi città come Tunisi o Sfax; emigrano i giovani senza lavoro; emigra chi aveva partecipato alle rivolte nelle province delle zone interne di Sidi Bouzid, Gafsa, Kasserine: territori impoveriti da siccità, dismissione industriale, inquinamento ambientale provocato dalle attività minerarie di estrazione e lavorazione dei fosfati, con un’altissima disoccupazione giovanile. Sono città e villaggi nati intorno alle attività industriali della compagnia nazionale dei fosfati e al suo indotto, dove il lavoro garantiva inclusione sociale e servizi, dismessi dalla metà degli anni Ottanta insieme alle fabbriche a causa degli aggiustamenti strutturali all’economia in senso “modernizzatore” imposti alla Tunisia dalla Banca Mondiale.

Emigrano però anche universitari, persone che hanno un impiego pubblico, donne istruite, persone che hanno o potrebbero probabilmente avere un impiego ma il cui salario è insufficiente in un paese in cui i servizi pubblici, a partire da quelli sanitari e scolastici, sono inadeguati e costringono il ricorso al settore privato.

Emigrano negli ultimi anni passando attraverso la Tunisia anche molti giovani subsahariani a causa delle violenze sempre più mortali che rischia chi tenta la migrazione tramite la rotta libica.

Nel frattempo il grosso volume di interscambi tra i due paesi, nel 2022 ha reso l’Italia primo partner commerciale della Tunisia. Il nostro paese esporta in Tunisia materie prime energetiche (petrolio raffinato), metalli, tessuti, cuoio e pellami, apparecchi di cablaggio, materie plastiche e prodotti in plastica, motori generatori e trasformatori, prodotti chimici e farmaceutici, impianti e macchinari. Tra i principali prodotti che l’Italia invece importa ci sono articoli di abbigliamento e calzature, parti e accessori per veicoli, oli e grassi, motori generatori e trasformatori, articoli in plastica, prodotti chimici e fertilizzanti, prodotti della siderurgia e petrolio greggio. Molto radicata è anche la presenza (leggi delocalizzazione) di imprese italiane grazie a una legislazione fiscale privilegiata per le imprese offshore che possono avere anche il 100% di capitale straniero. La maggior parte di queste imprese si trova sulle coste tunisine, controlla quindi anche le aziende turistiche e riesce a convogliare verso la costa gli interventi infrastrutturali del paese contribuendo ad aumentare il divario territoriale e la dipendenza delle aree interne alle zone costiere.

In sintesi il legame commerciale Italia-Tunisia è all’insegna delle classiche forme di neocolonialismo estrattivista ben sintetizzate sul sito dell’ambasciata italiana a Tunisi attraverso questa gioiosa formula: “La Tunisia ha sempre presentato caratteristiche ideali per gli investitori italiani, grazie alla vicinanza geografica, a una normativa locale per favorire gli investimenti e al basso costo dei fattori di produzione”.

Se i transiti e le migrazioni di soldi e merci fra i due paesi sono molto apprezzati, molto avversate sono le migrazioni di persone che dalla Tunisia forse vorrebbero venire a riprendere in Italia quello che l’Italia toglie ai loro territori in risorse naturali e salari: insomma a volte anche i cosiddetti “fattori di produzione a basso costo” si alzano e camminano.

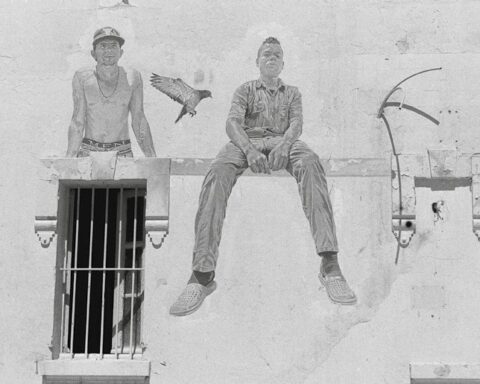

Mentre i giovani tunisini che vivono addossati ai muri trovano nei barconi che affrontano la traversata un’alternativa alla disoccupazione e una strada per la realizzazione di sé, c’è un altro prodotto di esportazione questa volta non solo italiano ma europeo che ha molto corso nel paese: il razzismo e il suo correlato di politiche securitarie che nella neolingua coloniale vengono chiamate “aiuti allo sviluppo”.

Il periodico indipendente di giornalismo d’inchiesta IRPIMEDIA ha tentato di tracciare dove sono andati a finire i fondi europei di aiuto alla Tunisia per stato di diritto, giustizia e sicurezza e ha scoperto che questi soldi sono stati spesi per “il rinnovamento delle prigioni del Paese, l’informatizzazione dei processi penali, i dispositivi di sorveglianza il controllo delle frontiere, l’equipaggiamento tecnico a favore dei reparti che compongono il Ministero degli Interni come la polizia, la Guardia nazionale, la Guardia costiera, la dogana e le brigate antiterrorismo”.

Il 16 luglio 2023 l’Unione europea ha siglato con la Tunisia un «Memorandum d’intesa su un partenariato strategico e globale» per sostenere – secondo le parole della presidente della Commissione UE Von Der Leyen – “il cammino della Tunisia verso la democrazia”.

Evidenziando l’opacità che caratterizza l’utilizzo dei fondi, l’inchiesta di IRPIMEDIA ipotizza che 84 milioni di euro dei 105 stanziati verranno utilizzati in infrastrutture e servizi per la prevenzione dell’immigrazione, polizia e servizi di sicurezza.

Molte di queste risorse quindi andranno a finanziare pratiche illegali e lesive dei diritti umani da parte della polizia costiera e di frontiera tunisina contro il nuovo nemico interno verso il quale Saïed sta chiaramente tentando di orientare il malcontento popolare: l’immigrato, il giovane subsahariano, il corpo nero attraverso il cui disprezzo inventarsi una bianchezza identitaria e ricompattare la nazione.

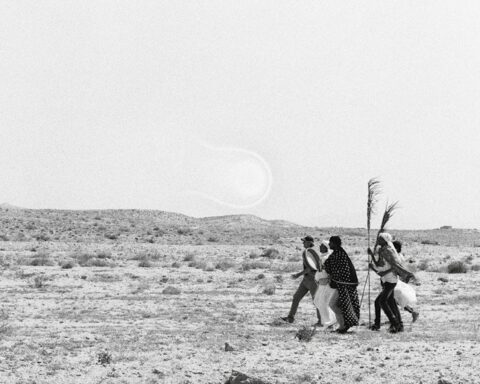

In un discorso del 21 febbraio del 2023, che è sullo sfondo di molte delle interviste realizzate dagli insegnanti della Scuola Frisoun, il presidente Saïed ha parlato di “orde di migranti irregolari provenienti dall’Africa subsahariana” arrivati in Tunisia, “con la violenza, i crimini e i comportamenti inaccettabili che ne sono derivati”: una situazione “innaturale”, parte di un disegno criminale per “cambiare la composizione demografica” e fare della Tunisia “un altro stato africano che non appartiene più al mondo arabo e islamico”. Questo discorso ha provocato da un lato un’ondata di attacchi contro i migranti subsahariani presenti nel paese da parte dei settori della popolazione che individuano nell’“uomo nero” la causa di tutti i loro guai e secondariamente (ma non per importanza) la copertura perfetta per le pratiche illegali anti-immigrati di deportazione e abbandono nel deserto documentate dall’inchiesta «Desert Dumps», «scaricamenti nel deserto» pubblicata sempre sul sito di IRPIMEDIA e dalla testimonianza appassionata di David Yambio su questo numero di Touki Bouki.

Tu lo sai cos’è l’hogra? Noi diciamo hogra per dire lo stare sottomessi, l’abuso di potere, la prepotenza che ti umilia e la rabbia, la furia con cui reagisci a questo. Anche con un diploma nel mio paese non ci facevo niente, avrei dovuto pagare per lavorare, conoscere qualcuno, chiedere un favore. Io sono uno tranquillo, ma mi fa molta rabbia se qualcuno mi mette i piedi in testa, mi faceva schifo dover vivere cosi, io ho voluto essere libero.

Sono le parole con cui Hamza, un ragazzo tunisino, mi spiegò per la prima volta il concetto, intraducibile in italiano, di hogra. L’hogra è anche razzismo, violenza istituzionale, violazione dei diritti umani che si abbattono su chi queste politiche le subisce direttamente dal proprio paese, indirettamente dalle pratiche di controllo dei confini finanziate dell’Unione Europea e in ultimo dai paesi in cui approda scappando dai propri governi.

Forse dovremmo smettere di chiedere loro perché emigrano e iniziare a chiederci come costruire un mondo senza hogra.

La fotografia che accompagna questo articolo è di Fakhri El Ghezal. L’articolo fa parte di un numero speciale di Touki Bouki pubblicato nel dicembre del 2024. 32 pagine di storie di vita, analisi, fotografie, illustrazioni e cartine geografiche interamente dedicate alla Tunisia. Chi volesse riceverne una copia cartacea (fino a esaurimento copie) può farne richiesta, con un piccola donazione, scrivendo a redazione.toukibouki@gmail.com.