Sono chiamati “figli della missione” i giovani tunisini che in Tunisia frequentano le scuole francesi. Con “missione” si intende evidentemente la missione civilizzatrice di coloniale memoria. Traditrici della propria appartenenza etnica per qualcuno, speranza per il processo di modernizzazione del Nord Africa per altri, a noi di Touki Bouki biografie come quella di Ahmed Ben Nessib, giovane artista tunisino, sembrano semplicemente “strane” e in ragione della loro stranezza capaci di lasciare intravedere forme di cittadinanza inedite e aperte al cambiamento.

Abbiamo incontrato Ahmed nello studio modenese nel quale è stato invitato due anni fa a lavorare assieme a Stefano Ricci e Andrea Losavio. Gli abbiamo fatto delle domande sulla sua formazione e su come vede, dalla sua posizione di artista espatriato in Europa, il presente e il futuro della Tunisia. Le pagine che seguono condensano, con parole nostre, non di Ahmed, alcuni dei passaggi più interessanti dell’incontro.

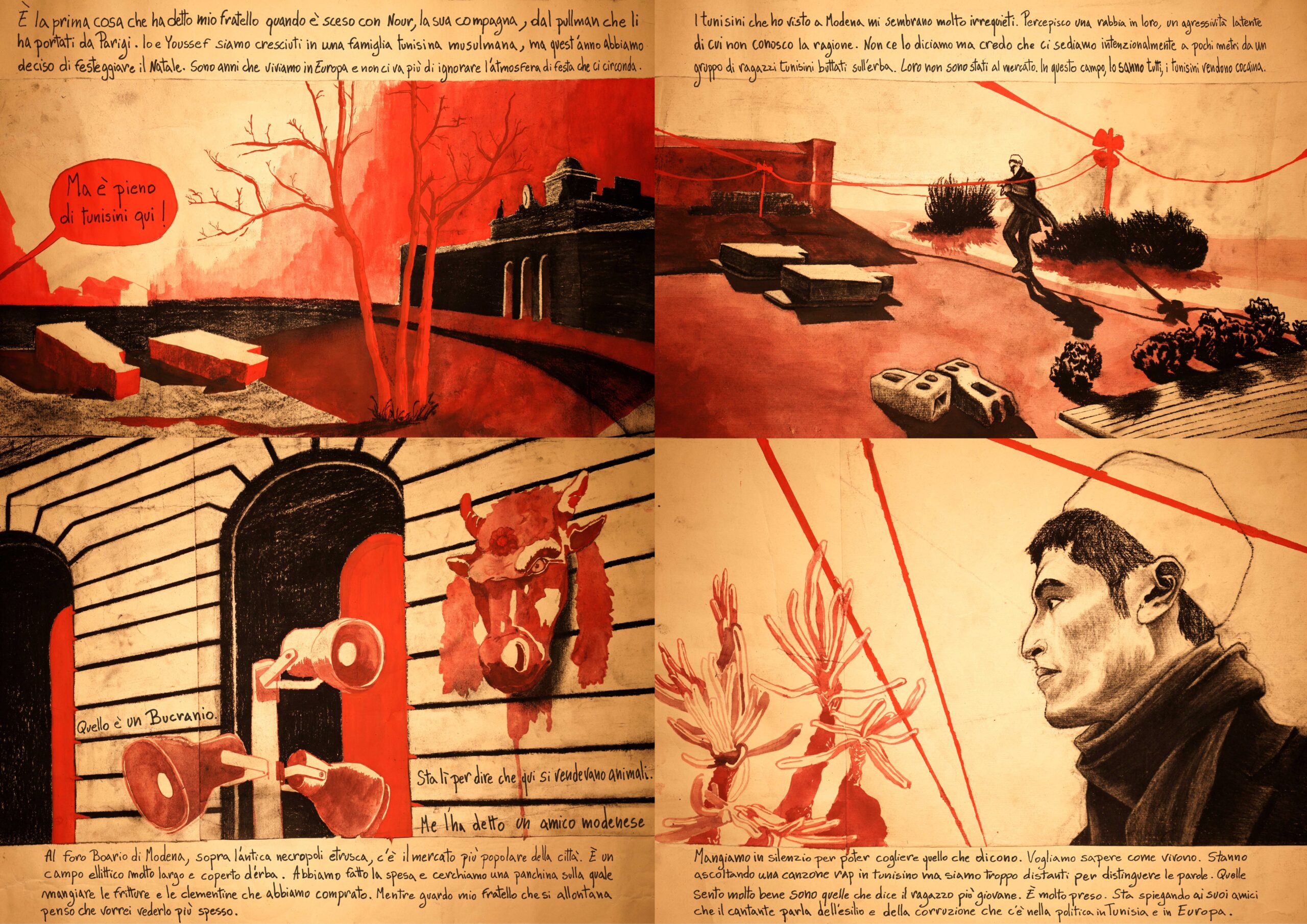

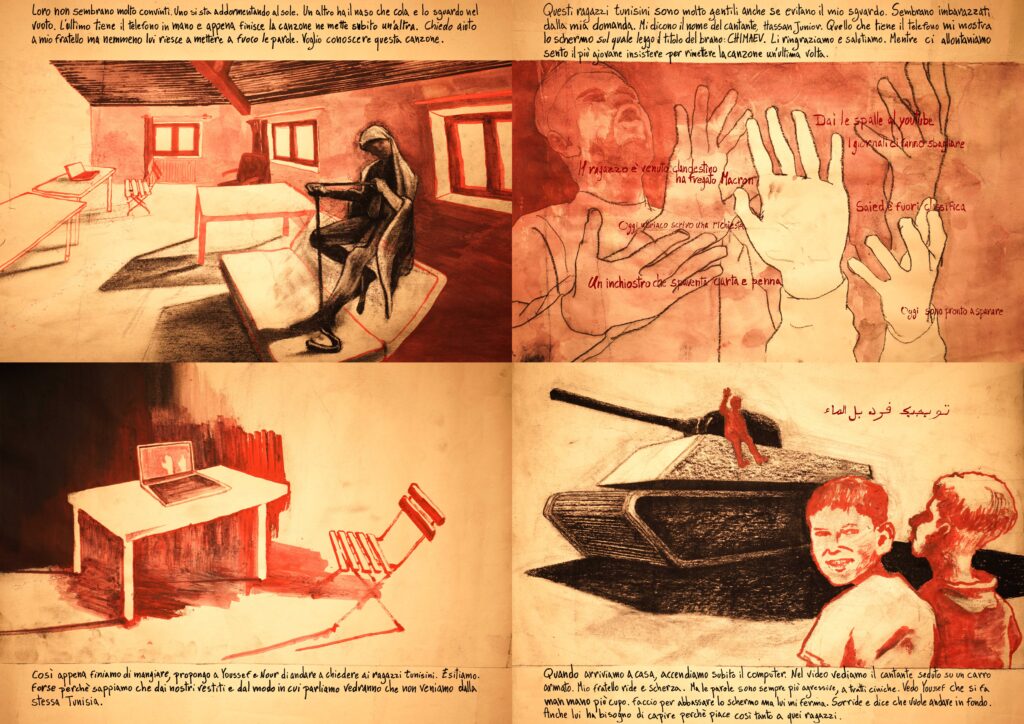

Sua è anche la “Cartolina da Modena” che trovate in mezzo al testo e di cui Ahmed, sapendo della nostra indagine sulla Tunisia, ci ha voluto fare dono.

La scuola

Provengo da una famiglia benestante, di estrazione borghese, cosa che mi ha permesso di frequentare scuole private molto costose e di buon livello. Mio padre era molto restio a mandarmi in una scuola francese. Prima di tutto perché sarei diventato anch’io weld el mission, come i tunisini chiamano in tono dispregiativo chi si iscrive alle scuole francesi. In sintesi, alla “mission” si perde la propria lingua madre e si rinnegano le radici tunisine. Sono io che ho insistito. Sentivo molta affinità con ragazzi che frequentavano il collège francese di fronte a casa mia: mi ritrovavo nella musica che ascoltavano, nei videogiochi di cui parlavano, nei vestiti che indossavano. Mi sentivo molto vicino al loro mondo culturale.

Ma in tutte le scuole frequentate, sia pubbliche che private, ho incontrato un certo grado di violenza. Noi venivamo puniti quando parlavamo tunisino durante il corso di arabo, cosa che non succedeva durante il corso di francese per esempio. È un’esperienza abbastanza diffusa, me lo hanno raccontato anche tanti miei amici. Questa violenza emerge particolarmente negli insegnanti di arabo, uomini o donne che siano. Mi sono fatto l’idea che questa tendenza a scivolare nell’aggressività viene dall’errore, purtroppo molto comune, di considerare la lingua tunisina come un derivato volgare dall’arabo, mentre si tratta di una forma moderna dell’antica lingua punica. Ci insegnano l’arabo come se fosse la nostra prima lingua, ma è a tutti gli effetti una lingua straniera. In realtà, il nostro popolo, ce l’ha già una sua lingua. Quest’ignoranza secondo me provoca spesso tensioni che non tutti gli insegnanti sono in grado di controllare.

I primi tre anni del collège, corrispondente alle scuole medie italiane, li ho fatti in una scuola pubblica. Di quegli anni ricordo il grande disagio provato durante le ore di storia, in gran parte dedicate a una retorica patriottarda. Quella storia, la sentivamo già raccontare in televisione, sui giornali, negli uffici pubblici. Ci raccontavano della grande statura politica di Habib Bourguiba, di come ci avesse salvato dai francesi e ancor di più di come il suo successore Ben Ali stesse proseguendo nello sforzo di servire e proteggere Tunisia. Questa sembrava essere l’unica storia insegnabile. Il combinato di tabù politici e religiosi impedivano, ad esempio, che fossero dedicate ore di insegnamento al periodo precedente l’avvento dell’Islam. La storia antica della Tunisia, quella della grandezza punica era bandita. C’è un’espressione, Al Jahiliyya, letteralmente “l’ignoranza”, che viene usata spesso nella storiografia arabofona per identificare tutto ciò che precede la rivelazione del testo sacro. La scelta del termine spiega il progetto pedagogico e nazionale: prima dell’Islam non c’è niente che valga la pena studiare.

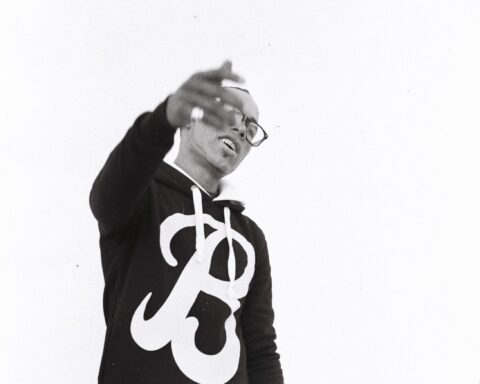

Il disegno e l’animazione

Le arti visive, il disegno, il cinema li sono venuti a cercare in Europa. Grazie al sostegno materiale dei miei genitori ho potuto studiare per sei anni, frequentando 13 scuole diverse tra la Francia e l’Italia. In questi sei anni ho principalmente disegnato per prendere confidenza con un linguaggio per me completamente nuovo. Sei anni in cui l’ipotesi di mollare è sempre stata molto presente. In Tunisia c’è l’idea che l’arte sia un dono. Le persone mi parlavano di talento: ce l’hai o non ce l’hai, dicevano guardando i primi disegni che facevo per provare a convincermi a cambiare strada. E quando quello che disegnavo iniziava a essere un po’ meno balbettante, la reazione solitamente era Mashallah!, “guarda un po’ cosa Dio ha voluto!”. Mi sono sempre opposto a questo modo di vedere e tuttora è una questione per me “politicamente” centrale. Sono convinto che tutti abbiano la possibilità di imparare a disegnare, a “essere artisti” e che ciascuno abbia in sé i suoi capolavori unici e necessari alla comunità.

Ci sono alcuni incontri che mi hanno lasciato un segno pedagogico indelebile durante la formazione in Europa. I primi che mi vengono in mente sono Stefano Ricci, Claudia Castellucci, Stefano Franceschetti, Gianluigi Toccafondo, Emilio Varrà. Tra le scuole, quella più importante per la mia formazione è stata indubbiamente l’Emca; l’Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation di Angoulême. Sotto la direzione di Christian Arnau la scuola ha avuto una stagione ricchissima e direi rivoluzionaria: niente voti, nessuna bocciatura, scuola aperta anche di notte, nessuna autorità dell’insegnante che non fosse accordata dagli studenti, totale apertura alle tecniche e ai metodi espressivi più disparati. Sperimentazioni pedagogiche da provare in qualsiasi contesto didattico.

Lo straniero

In Italia una certa forma di razzismo l’ho subita soprattutto nelle province più sperdute. Ma è un razzismo che trovo anche sano. Un razzismo primordiale. Era come se le persone, incontrandomi, si chiedessero: cos’è questo nuovo animale che è entrato nella stanza? Non l’ho mai visto prima. È diverso da me. Ho paura. Ecco, questo tipo di razzismo per me è molto importante.

Perché lo straniero è sempre una minaccia. Non mangia come me, non parla come me, non veste come me, non usa le stesse inflessioni della voce, lo stesso volume, gli stessi fonemi, non si rapporta agli oggetti come mi ci rapporto io e con i suoi comportamenti mette in discussione il mio modo di stare al mondo, ciò che penso sia giusto e ciò che penso sia sbagliato. Le opere d’arte ci propongono un’esperienza molto simile. Davanti a un’opera d’arte personalmente faccio sempre esperienza di un’alterità ostile, e sono ridotto a scegliere tra due possibili reazioni. Rifiutare e andare via giudicando quest’alterità come cattiva o priva di senso. Oppure darmi tempo, osservare con ostinazione, e nel caso il senso si sottragga, provare a raccogliere i segni che riesco a identificare a malapena sul corpo dell’opera e quelli ancor più ridicoli che evoca nel mio corpo, per poi provare a far stare in piedi un’ipotesi interpretativa.

L’incontro con lo straniero, che avvenga in uno spazio domestico o in uno spazio pubblico, porta sempre con sé una cifra minacciosa, oserei dire anche distruttiva, qualunque siano le sue effettive intenzioni. Quando lasciamo entrare lo straniero, lo sappiamo tutti, niente sarà mai più come prima! Ma poi, io credo che bisognerebbe essere grati verso quelli che vengono a saccheggiare le nostre sicurezze. Romeo Castellucci dice spesso che nell’antica Grecia, assistere alla tragedia non era un’opzione ludica per passare il tempo, ma piuttosto una condizione per poter mantenere il diritto di voto e di partecipazione alla politica. Era un dovere, quello di andare a teatro. In questa concezione l’arte, restituendo l’innominabile, fa a pezzi ogni certezza, ci riporta allo stato che precede la conoscenza, e ci fa andare a votare con la mano che trema. Ho sentito spesso Marine Le Pen, Jordan Bardella e i rappresentanti dell’estrema destra francese usare l’espressione “la mia mano non tremerà”. È una figura retorica molto presente oggi nei discorsi della destra europea. È considerata un motivo di orgoglio. L’orgoglio di essere arrivati a quella sicurezza che permette di commettere il peggio senza nemmeno tremare.

Un crinale pericoloso

Spero di non risultare arrogante, ma voglio essere schietto. La maggior parte dei tunisini che si incontrano in Italia provengono dalle peggiori condizioni di vita economiche e sociali del mio paese. Bisogna stare attenti a generalizzare i loro racconti e pensare di capire attraverso le loro biografie cos’è la Tunisia oggi e chi sono i tunisini. I loro racconti, le loro biografie sono invece estremamente rilevanti per raccontare quali sono le aree più critiche del paese e quali i conflitti maggiori che attraversano in questo momento la Tunisia.

La condizione delle donne in Tunisia, per quanto sia necessario fare ancora molti passi avanti, è molto meglio di tanti altri paesi musulmani. Una legge votata recentemente equipara le donne agli uomini nel diritto d’eredità. È l’unico paese musulmano nel quale l’eredità è divisa a metà tra uomini e donne. Per fare un altro esempio, nelle leggi economiche sul divorzio, le donne tunisine sono molto più protette di quelle francesi. In Tunisia le donne hanno ruoli anche molto rilevanti: ci sono artiste, scrittrici, pensatrici molto importanti; ci sono moltissime istituzioni pubbliche la cui direzione è affidata alle donne; fino a pochi mesi fa la prima ministra era una donna. Certo, la situazione è tutt’altro che ideale e lo stato in cui versa la religione indubbiamente non aiuta. Uno dei fattori che mantiene la Tunisia su un crinale pericoloso è l’importazione del wahabismo.

Il wahabismo è una riforma dell’Islam avvenuta in Arabia Saudita nella seconda metà del Settecento da Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb. La riforma di ʿAbd al-Wahhāb alla fine si riduce a un concetto: vale solo la letteralità del testo coranico, il quale va applicato senza nessun tentativo interpretativo. Ogni interpretazione muoverebbe da una superbia blasfema. Coloro che spiegano ciò che Dio voleva dire pretendono di alzarsi al suo livello. Dio ha parlato, noi possiamo solo applicare alla lettera la sua parola.

Quest’idea terribile diventa centrale nella storia dell’Islam quando ʿAbd al-Wahhāb incontra Muhammad ibn Saud, erede della dinastia Saud, una delle tribù beduine più potenti della penisola arabica. Insieme fondano l’Arabia Saudita: Saud prende il trono e affida a ʿAbd al-Wahhāb l’autorità religiosa. Insieme concretizzano le loro brame imperialiste obbligando pian piano una fetta importante del mondo mussulmano a convertirsi alle loro idee violente. Questa la loro concezione della conversione: è fondamentale convertire il prima possibile tutti gli esseri umani all’islam wahabita, cominciando proprio dai musulmani non wahabiti, da coloro che contrastano la letteralità del Corano. Ogni persona che resiste sarà considerata un nemico a cui bisogna fare la guerra. Molti dei gruppi terroristi fondamentalisti di questi anni – Al Qaida, Daesh, i Taliban, ecc. – si dichiarano apertamente wahabiti. Non capisco perché se ne parli così poco in Occidente. Dopotutto i paesi europei sono spesso vittime di attentati wahabiti. In Tunisia questo male sta arrivando principalmente tramite i canali televisivi provenienti dalla penisola arabica.

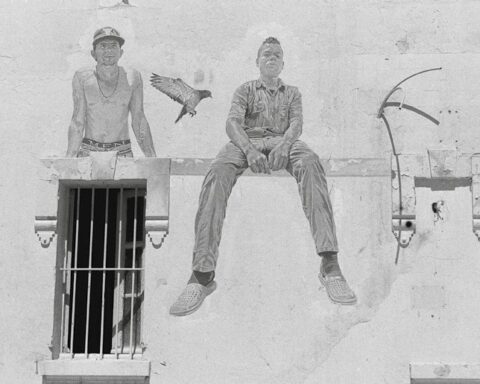

Ribelli senza causa

È sotto gli occhi di tutti. In tutt’Italia, soprattutto al nord, si vedono giovani, a volte giovanissimi, tunisini arrabbiati che esercitano la loro aggressività tra di loro o la scaricano sulle strutture e sui servizi che li accolgono. Ho l’impressione che anche questa aggressività sia in parte riconducibile ai problemi di inadeguatezza religiosa, linguistica e identitaria di cui stiamo parlando.

Tanti ragazzi tunisini stanno male e si trovano in una situazione di grandissima povertà materiale, culturale e spirituale. Parliamo di persone che non hanno mai conosciuto altro che il disprezzo e lo sfruttamento. Sfruttati in Tunisia perché provinciali, perché nati nella miseria, perché non hanno avuto accesso a un’educazione di qualità. Sfruttati in Europa perché i paesi europei, lo credo profondamente, sono razzisti istituzionalmente e sistemicamente. Non è strano che possa nascere violenza in loro, anzi ne sono le prime vittime. Le persone che si stancano di cercare, di provare, di costruire, le persone che non riescono più a vedere il bello attorno a loro e si riducono a dire voglio tutto subito. Ora, io non dico che tutti i tunisini violenti che vediamo siano in questa condizione, vittime di questo miraggio aggressivo e autodistruttivo. Dico che molti si trovano su una soglia.

C’è un secondo aspetto, che provavo a spiegare utilizzando le idee di Houria Bouteldja. In Francia alcuni intellettuali hanno formato un movimento politico chiamato Les Indigènes de la République, tra cui una filosofa franco-algerina, Houria Bouteldja, alla quale sono personalmente grato per i pensieri che ha costruito. Gli “indigeni” della Repubblica, secondo il vocabolario di questo movimento, sono le persone provenienti dalle colonie, vecchie o nuove, e dall’immigrazione post-coloniale che vengono appunto “indigenizzate”, relegate ai margini della società.

Con il suo lavoro Bouteldja è riuscita a dimostrare che l’idea secondo la quale il modello di civiltà occidentale sia universale è una violenza narcisista ed etnocentrica esercitata sugli indigeni e sui barbari che siamo noi. Non lo fanno perché pensano che siamo stupidi o perché bisogna ancora educarci, come sento spesso dire. Lo fanno perché il modello di civiltà occidentale è fatto solo per i bianchi, e a noi non permette di entrare del tutto. Non è fatta per noi. Uso la prima persona, perché malgrado io sia estremamente integrato, socialmente e lavorativamente, in tanti contesti ci sono delle parti di me che devo per forza lasciare fuori, che sento inadeguate, che non sarebbero capite, che potrebbero turbare.

Molti ragazzini secondo me avvertono proprio questo. Sentono che l’Italia dice loro: se vuoi stare qui devi smettere di essere come sei. Devi fare come noi. I costumi degli italiani, degli europei, degli occidentali sono imposti come quelli validi, come lo stile di vita e il modello di civiltà più valido che c’è, più valido di qualunque altro.

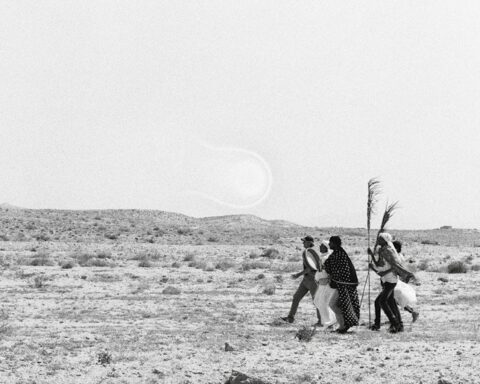

Sulla soglia

Sono contento di essere stato rapito e in un certo senso anche violentato e alterato dalla cultura coloniale francese, perché questo mi ha permesso di aprire gli occhi sul colonialismo arabo, che considero con quello romano il più grande danno identitario, culturale e linguistico mai fatto alla Tunisia. Le persone non leggono libri perché hanno un problema con l’arabo: sono convinti di essere arabi ma non sono in grado di parlare e di scrivere questa lingua.

Vedo tuttora la Francia e l’Unione europea in generale praticare una politica e un’economia che considero profondamente coloniali e imperialistiche, sull’Africa in generale e sulla Tunisia in particolare. Ma mi è sempre stato chiaro che non avrebbe avuto senso precludermi la possibilità di imparare la lingua francese. Sono consapevole che parlare una lingua ci cambia dentro, ma ho avuto bisogno di una lingua da utilizzare come strumento per studiare e ho preso il francese perché lo parlavano persone che mi piacevano. Questa lingua l’ho usata e la uso ancora per cercare di capire alcuni dei mali di cui soffre il mio paese e in particolare i due colonialismi che la lacerano costantemente: da un lato l’invito all’arabizzazione e all’islamizzazione radicale secondo la visione wahabita e dall’altro la proposta accondiscendente di integrare l’occidente assimilandosi e negando tutto quelle che fa odore e rumore in noi.

Non c’è niente da fare, io sono figlio della missione civilizzatrice, sono figlio del colonialismo, ne sono in qualche modo un prodotto. Sto cercando di smettere di vivere questa condizione solo con sofferenza e sensi di colpa e sto provando ad accettare questa posizione liminare in cui mi trovo. È anche interessante stare su una soglia: mi permette di entrare quasi totalmente nei luoghi dell’alta cultura occidentale e al tempo stesso quasi totalmente nei quartieri più degradati di Tunisi senza sentirmi del tutto fuori luogo in un posto e nell’altro. È una posizione che permette di costruire dei ponti. È quello che ho sempre provato a fare disegnando.

Questo articolo fa parte di un numero speciale di Touki Bouki pubblicato nel dicembre del 2024. 32 pagine di storie di vita, analisi, fotografie, illustrazioni e cartine geografiche interamente dedicate alla Tunisia. Chi volesse riceverne una copia cartacea (fino a esaurimento copie) può farne richiesta, con un piccola donazione, scrivendo a redazione.toukibouki@gmail.com.