Alla Scuola Frisoun siamo abituati a dare più importanza alle persone e alle parole piuttosto che ai numeri. Nell’anno scolastico 2023-2024 però sono stati anche dei numeri a dirci qualcosa di interessante. Per la prima volta abbiamo avuto un picco significativo e improvviso di studenti e studentesse provenienti dalla Tunisia: 23 su 174 iscritti, ovvero il 13,22%. Si tratta di uomini, donne, giovani e adolescenti arrivati in Italia tramite ricongiungimenti familiari, decreti flussi, o via mare. Così, d’un tratto, la Tunisia è diventata il secondo paese più rappresentato a scuola, preceduta solamente dal Marocco (da sempre il paese più rappresentato a scuola, con un numero di iscritti quasi invariato nel tempo). A questa massiccia e inedita presenza di studenti e studentesse tunisini, è da aggiungere il gran numero persone che, provenienti da diversi paesi dell’Africa subsahariana, per qualche anno o per pochi mesi, sono transitati dalla Tunisia prima di venire in Europa, altro fatto non così comune fino a un paio di anni fa. Se prima sentivamo parlare molto spesso della Libia, ora è la Tunisia a emergere dalle vite e dai racconti che abitano la Scuola Frisoun. Col tempo, i nomi di alcune città sono diventati familiari e in tante storie diverse comparivano elementi ricorrenti. E così ci siamo trovati davanti a un bivio: interessarsi a qualcosa che riguarda profondamente molti studenti e i luoghi da cui arrivano, oppure registrarlo esclusivamente come dato quantitativo.

Se si considerano le risorse, le energie e il tempo a disposizione, a maggior ragione se comparati alla quantità di studenti, ci si può accorgere che la decisione non è scontata né banale. In una situazione del genere sarebbe più sostenibile limitarsi a erogare corsi di lingua. Ma la Scuola Frisoun non vuole essere un mero “corsificio”, quanto piuttosto un luogo che offra possibilità di informazione, discussione, incontro e scambio. La scelta di incontrare persone dietro ai numeri ci ha spinti a decidere di addentrarci nella “questione tunisina”. Lo abbiamo fatto proprio per conoscere meglio le persone e i paesi incontrati a scuola, per mettere in discussione pregiudizi e rappresentazioni ossificate, per aprire piste di dialogo con il territorio, i cittadini, le istituzioni… Tutto ciò, nella speranza che incontrarsi e ascoltarsi a vicenda ci renda sempre più in grado di costruire comunità unite, desiderose di porsi domande personali e necessarie, di abitare i conflitti per trovare soluzioni di pace. Lo abbiamo fatto perché pensiamo sia importante per i nostri studenti, per noi maestri e per la comunità di Nonantola.

Abbiamo scelto di farci coinvolgere animati dalla stessa curiosità che cerchiamo sempre di stimolare in classe, quella curiosità che fa nascere domande, confronti, interazioni e strade che ogni volta portano più lontano di quanto immaginato. Non abbiamo le competenze né le forze per occuparci di un’inchiesta sociale vera e propria: negli scorsi mesi abbiamo piuttosto provato a scattare una fotografia della Tunisia vista da Nonantola.

Come principale strumento di ricerca abbiamo utilizzato l’intervista individuale, per poter cogliere storie di vita ed esperienze e per creare un momento di incontro e di ascolto al di fuori delle ritualità della scuola, non focalizzandoci solo sul viaggio e le sue motivazioni, ma cercando di dare risalto a quella vitalità che rischia di non emergere nel discorso pubblico e che invece a scuola incontriamo quotidianamente. La scelta di questo strumento è dovuta al nostro intento di scavare in profondità a livello soggettivo, piuttosto che creare un campione ampio e rappresentativo dal quale estrapolare dati oggettivi e statistici.

Da maggio a novembre 2024 abbiamo realizzato 26 interviste grazie al contributo di studenti e studentesse provenienti o transitati dalla Tunisia, operatori dell’accoglienza, educatori di comunità per minori non accompagnati, sociologhe, volontari di associazioni locali e internazionali, artisti… Solo una piccola parte è confluita in questo numero di Touki Bouki. Insieme a loro ci siamo chiesti che cosa stesse succedendo in Tunisia, il perché di questi movimenti; abbiamo provato a guardare il paese con i loro occhi, a ragionare insieme su questioni politiche e sociali. Parallelamente a queste interviste, abbiamo fatto un’analisi demografica a partire dalle iscrizioni degli ultimi dieci anni di scuola, confrontando il numero degli studenti nel tempo, l’età, il genere, l’istruzione, il lavoro, la composizione familiare, il periodo e la modalità di arrivo in Italia, il tipo di permesso di soggiorno. Ci siamo poi addentrati nella storia, nella politica e nella cultura della Tunisia attraverso la stampa nazionale e internazionale, il cinema, la letteratura e la musica, in un vero e proprio viaggio che ci ha fatto intuire la complessità del paese.

Da parte degli intervistati abbiamo ricevuto risposte e punti di vista diversi riguardo ai temi toccati. Anche le loro reazioni rispetto al nostro interessamento sono state eterogenee: qualcuno si è dimostrato entusiasta, qualcuno curioso, qualcuno sospettoso… Queste differenze sono dovute alla diversità delle persone che hanno contribuito alla ricerca, differenti per età, retroterra familiare e culturale, classe sociale, carattere, storia personale, desideri, visioni del mondo. Alcune dichiarazioni sono firmate con solo un nome (di fantasia), questo perché chi le ha rilasciate preferisce, per ragioni diverse, non essere riconosciuto.

Ci teniamo a sottolineare che questa ricerca non ha alcuna pretesa di esaustività, né tantomeno ha valore scientifico: siamo consapevoli che se avessimo intervistato altre persone sarebbero emersi altri aspetti, questioni e idee. Il nostro scopo non è mai stato produrre un’analisi storica o geopolitica della Tunisia, bensì avere un suo spaccato, capire com’è guardandola da Nonantola, partendo dai nostri studenti e studentesse, dagli occhi di chi l’ha vista, dai desideri di chi l’ha sognata, dalle vite di chi l’ha vissuta, dall’esperienza di chi l’ha incontrata attraverso altri o studiata. Per questo motivo non abbiamo raggiunto esiti definitivi o verità assolute: più ci siamo messi in ascolto, più abbiamo capito che di conclusivo non c’è nulla, anzi! Procedendo continuano ad aprirsi innumerevoli strade. Dunque, è sempre più evidente che questo è solo l’inizio di una questione che rimane aperta, nella quale siamo ancora immersi e che non sappiamo bene dove porterà. Con questo numero di Touki Bouki condividiamo alcuni spunti da cui emergono somiglianze, differenze, nessi, interrogativi.

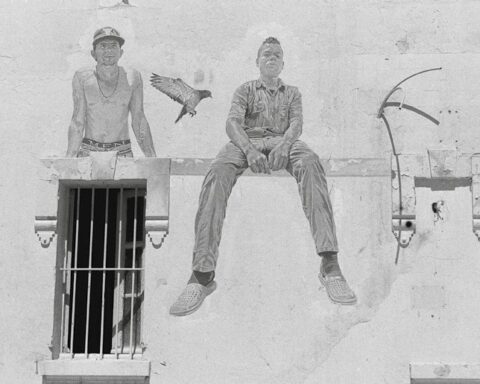

Crescere in Tunisia

Il quartiere per noi tunisini è la famiglia, potrei dire darna, casa nostra, un po’ come qui a Nonantola la Scuola Frisoun è darna.

(Mohamed, 39 anni, tunisino).

La vita nel quartiere, già a partire dall’infanzia, è una vita comunitaria: si vive insieme e ci si educa a vicenda anche fuori di casa, nel bene e nel male. Ci sono differenze tra le tante zone delle città, e chi può permetterselo sceglie dove abitare, indirizzando in questo modo la crescita dei propri figli. Sia persone tunisine che persone migranti sottolineano anche aspetti negativi che si riscontrano nelle strade: rapine, atti di razzismo, violenze, spaccio, anche da parte di minori. Specialmente dai racconti dei ragazzi tunisini, emerge una grande distanza tra l’esperienza di un bambino in Tunisia e in Italia: nel primo caso è come se si dovesse crescere velocemente, col rischio di “bruciare le tappe”, mentre nel secondo caso si risulta quasi “bamboccioni”, ancora piccoli anche quando si è già adulti.

Formazione e lavoro

Facevo il lavoro per cui ho studiato e mi piaceva molto, però mi pagavano poco. Non avrei potuto sposarmi, avere una casa, mantenere una famiglia. E ho già 30 anni…

(Karim, 31 anni, tunisino).

Incontrando tante persone, ci siamo interfacciati con adulti appassionati del proprio ambito formativo o professionale, così come con giovani disillusi rispetto al mondo della scuola e del lavoro. Abbiamo notato che l’istruzione può raggiungere anche livelli alti (diploma, università, specializzazioni…), ma questo non porta a distinzioni particolari nel mondo del lavoro. Così, gli adolescenti, abituati a lavorare già durante gli anni di scuola, vedendo le condizioni lavorative degli adulti intorno a loro rischiano di scegliere di non investire sulla propria formazione, convinti che non serva a nulla. Inoltre, le retribuzioni molto basse non permettono di costruire una vita indipendente e soprattutto non paiono adeguate alle mansioni svolte. Perciò, ci si trova costretti ad accettare lavori, anche informali, che si discostano dalle proprie passioni e dalle competenze acquisite con lo studio, almeno per percepire uno stipendio. In alternativa, si lascia il paese.

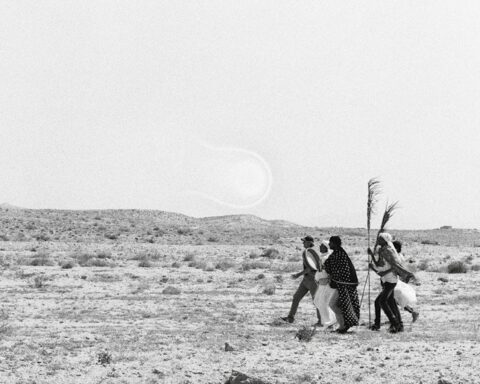

Le persone che invece hanno già lasciato il proprio paese e arrivano in Tunisia come migranti raccontano di lavori duri e usuranti. Per le donne è frequente trovare impieghi informali in ambito domestico, come babysitter, badanti, donne delle pulizie, ed è comune che parlino di buone relazioni con le famiglie tunisine presso le quali lavorano, al contrario di come descrivono i rapporti con gli altri tunisini incontrati. Oltre ai lavori di cura, uomini e donne migranti spesso trovano occupazioni nell’ambito dell’edilizia, dell’agricoltura, oppure come guardiani o giardinieri. Alcuni di loro raccontano di essere stati invitati a partire per l’Europa proprio dai loro datori di lavoro tunisini, che si sono poi occupati dell’organizzazione del viaggio via mare.

Il fratello del mio datore di lavoro lo ha chiamato dicendogli di proteggere gli stranieri che lavoravano nei suoi campi perché in città la situazione era difficile. Allora il capo ha detto:

“Vado in mare, chi vuole partire venga con me”.

(Elizabeth, 39 anni, ivoriana).

Ordine pubblico

I poliziotti non ascolteranno mai te al posto dei loro fratelli.§

(Adeline, 30 anni, ivoriana).

Un fenomeno descritto come diffuso e che coinvolge varie fasce d’età è la vendita e l’uso di droghe. Si riflette in diversi modi anche nella vita di chi si sposta in Europa: talvolta le partenze sono legate a reti di traffico fin dal principio; talvolta ci si lascia coinvolgere in circuiti illegali una volta arrivati in Italia, perché attratti da grandi guadagni raggiungibili in poco tempo; talvolta si è estranei a tutto ciò e si cerca di discostarsi da un immaginario permeato da questi argomenti, per “guadagnare” la fiducia degli europei. Il tema delle sostanze stupefacenti conduce a quello dei rapporti con la polizia: per la maggior parte degli intervistati, in Tunisia è difficile avere a che fare con la polizia, indipendentemente dalla provenienza. Spicca una sorta di arroganza di chi detiene il potere nei confronti di chi è subordinato. C’è anche una parola, come scrive Fulvia Antonelli, intraducibile in italiano, per descrivere questa postura: hogra. In particolare, chi ha vissuto solo un periodo di transito nel paese sottolinea molto il razzismo della polizia, spesso vissuto sulla propria pelle.

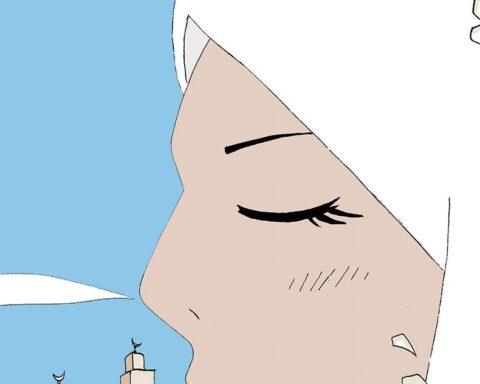

Questione femminile

Dopo un anno di matrimonio sono uscita da casa di mio marito con mia figlia: ho dovuto affittare un appartamento perché mia mamma mi ha detto: “Ora che sei sposata non puoi tornare a casa mia, devi assumerti le tue responsabilità”.

(Fatma, 40 anni, tunisina).

Circa metà delle interviste sono di donne e ragazze, che con le loro storie rendono evidente la complessità della condizione femminile in Tunisia. Pensiamo che alcune tematiche sollevate parlino molto anche al nostro presente in Italia. C’è chi è stata ostacolata nel proseguimento degli studi da parte di alcuni parenti, ma incoraggiata da altri. Chi ha sfruttato il matrimonio come espediente per andare via di casa. Chi ha raggiunto l’Italia per scappare da situazioni familiari cariche di obblighi e violenze. Chi ha subito maltrattamenti in ambito domestico. Chi è giunta in Tunisia da un paese lontano per mantenere i propri figli, per garantire loro un futuro e un’istruzione, per allontanarsi da destini imposti che non desiderava vivere.

Nei racconti (anche maschili) viene data notevole importanza alla madre come punto di riferimento e figura vitale, ma anche come colei che può perpetuare lo stesso sistema patriarcale in cui è immersa, diventandone così un efficace ingranaggio. Accanto a questo, però, emergono la libertà e la presenza di molti diritti legali come caratteristiche specifiche della Tunisia, anche rispetto ad altri paesi nordafricani. Dunque, tutto ci porta a evitare valutazioni semplicistiche e facili giudizi, ci allontana da un’idea stereotipata e uniformata di donna come vittima oppressa, rendendo invece molto chiaro il protagonismo delle donne e delle giovani che abbiamo conosciuto: determinate, forti, capaci di prendere decisioni nette, ricche di vitalità anche quando restano nell’ombra.

Politica interna ed estera

Con la rivolta del 2011 improvvisamente abbiamo conosciuto la libertà: libertà di parlare, di partecipare, di dissentire…

Ma negli ultimi dieci anni le cose sono molto cambiate.

(Chadi, 42 anni, tunisino).

In Tunisia si respira ancora l’aria del colonialismo francese, e continuare ad evitare una discussione collettiva su questo rischia di portare a conflitti maggiori in un futuro più o meno vicino. Un altro avvenimento che connette il passato e il presente è la rivoluzione del 2011, che dalla prospettiva tunisina sembra ormai solo un lontano ricordo: ha permesso di sperare, ma la classe dirigente non è stata in grado di trasformare quegli ideali in proposte concrete che avrebbero migliorato la vita di tutti. Attualmente la situazione politica del paese mostra molte ombre: la libertà di parola è minacciata, anche in rete; gli oppositori politici sono imprigionati o silenziati; il potere è nelle mani del presidente Saïed e del parlamento da lui formato. Non è univoca la visione politica, né sulla libertà di parola né sul giudizio verso il presidente. Abbiamo riscontrato un certo disinteresse nei confronti della politica, che si rispecchia in parte nell’altissimo astensionismo alle presidenziali di inizio ottobre 2024. Gli accordi con l’UE e con l’Italia poi non stanno migliorando la situazione del paese, né dal punto di vista economico né dal punto di vista migratorio, come rilevato dalla percezione degli intervistati e nonostante i dati Frontex 2024 registrino un calo degli arrivi dalla rotta del Mediterraneo centrale. Chi è transitato dalla Tunisia parla di un aumento dell’emarginazione delle persone subsahariane, di continue deportazioni e respingimenti, di atti di razzismo (fomentati anche dai vertici politici) e di violenze da parte dei tunisini. In particolare, rispetto a questo, dai racconti raccolti si nota un peggioramento delle condizioni di vita e convivenza avvenuto proprio tra il 2022 e il 2023: lo stesso periodo degli accordi con l’Europa, lo stesso periodo che ha portato al grande numero di studenti arrivati dalla Tunisia alla Scuola Frisoun… un filo rosso interessante, una svolta da tenere presente.

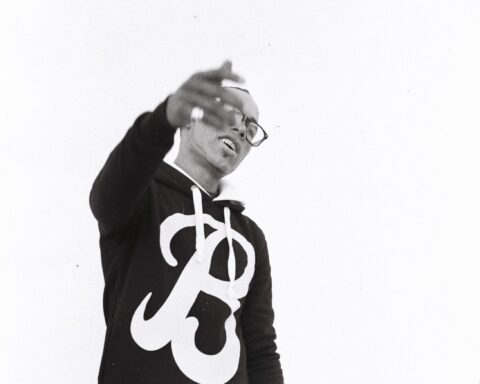

Harraga

Tu bruci il semaforo, la frontiera, il mare attraversandolo, sapendo di rischiare la vita. È come buttarsi nel fuoco.

(Mohamed, 39 anni, tunisino).

Harraga: i brucianti. La stessa parola che si usa per l’immolazione, o per la traversata clandestina del Mediterraneo. Il tema del fuoco permea la lingua e la storia della Tunisia in un modo talmente forte che facciamo ancora fatica a comprenderne il significato più profondo. Bruciare le frontiere, bruciare il visto, bruciare le impronte digitali per non essere identificati, bruciarsi come forma di protesta… Questo fuoco crepita continuamente. Anche noi durante questa ricerca abbiamo trovato diversi fuochi ardenti: nel disaccordo, nel dolore, ma soprattutto nella vitalità, nelle passioni e nei desideri delle persone che ci hanno aiutato a esplorare la Tunisia in alcuni dei tanti frammenti che la compongono. Frammenti nei quali sarebbe utile specchiarsi.

Il mio unico obiettivo non era avere molti soldi, come pensano tutti. Per me l’obiettivo più importante era avere delle relazioni. La seconda cosa era di farcela da solo, di vivere un’altra vita che non avevo mai vissuto, di conoscere nuove persone, di vedere delle cose nuove,

e non mi importava il luogo.

(Lamine, 27 anni, maliano).

In questa cartina sono segnate solo le città tunisine nominate dagli intervistati. La dimensione del bollino in corrispondenza di una città è proporzionale alla frequenza con cui la città è stata nominata durante la nostra indagine.

Per la realizzazione del numero speciale di Touki Bouki interamente dedicato alla Tunsiai si ringraziano sentitamente: Ahmed Ben Nessib, Alessandro Tonini, Fakhri El Ghezal, Fulvia Antonelli, Ghassen Chraïfa, Meriem Salik, Piera Loffredo e Yassmin Kaabachi.

Chi volesse riceverne una copia cartacea (fino a esaurimento copie) può farne richiesta, con un piccola donazione, scrivendo a redazione.toukibouki@gmail.com.